The Climb, the View and the Wall – Mozart 100 km, Salzburg, 21. Juni 2014

Prolog*

*) Wikipedia: „Bei Bertolt Brecht haben Prologe oft die Funktion, die Handlung zu relativieren und den Zuschauer zu desillusionieren.“

Die kleinste Einheit der Laufbewegung ist der Schritt. Kraftvoll und raumgreifend kann er ausfallen, aber auch kurz, ohne nennenswerte Dynamik, je nach Verfassung des laufenden Menschen. Meine brachte einst ein radebrechender, italienischer Fußballtrainer auf den Punkt: Flasche leer. Kleine, müde Schritte gelingen noch, wären sogar länger durchzuhalten, als ich bis ins Ziel brauchen werde. Was mich da so sicher macht, ist der Umstand, nun schon seit bald 50 Kilometern als Schatten meiner selbst durch die Gegend zu schlappen.

Sporttheoretisch erklärt: Meine körpereigenen Kohlenhydratvorräte erschöpften sich vor Stunden. Energie liefert seither der Fettsäurestoffwechsel, „angeheizt“ mit Unmengen zuckersüßen Gels. Ohne dieses Energiegel wäre ich längst am Ende. Eigentlich müsste mir speiübel sein, denn fast an jeder Tränke „nasche“ ich zwei Tübchen der „laufschritterhaltenden“ Substanz.

Sporttheoretisch erklärt: Meine körpereigenen Kohlenhydratvorräte erschöpften sich vor Stunden. Energie liefert seither der Fettsäurestoffwechsel, „angeheizt“ mit Unmengen zuckersüßen Gels. Ohne dieses Energiegel wäre ich längst am Ende. Eigentlich müsste mir speiübel sein, denn fast an jeder Tränke „nasche“ ich zwei Tübchen der „laufschritterhaltenden“ Substanz.

Ich verstehe und akzeptiere, wenn Läufer in der Unerbittlichkeit physischer Anforderungen aufgeben. Auch, wenn sie objektiv noch könnten, subjektiv das Leiden aber nicht mehr ertragen wollen. Ich akzeptiere das bei jedem, nur nicht bei mir. Aufgeben hieße ohne Lohn nach Hause zu fahren. Was schwerer wiegt: Gäbe ich auf, verlöre ich meinen letzten mentalen Schutzschirm, mein letztes „niemals“. Einst verfügte ich über einen dreifachen Panzer aus „nie“: Nie gehen, nie Krämpfe, nie aufgeben. Zum Gehen war ich inzwischen mehrmals gezwungen, Krämpfe hatte ich im Salzbergwerk. Ich musste Federn lassen, verlor Scharmützel, gewann aber noch immer die Schlacht. Noch ist „Aufgeben“ nur ein Wort, eine Möglichkeit, etwas, das anderen zustößt.

„95 km“ meldet die Tafel, an der ich gerade vorbei trabe. Ein Katzensprung also bis Salzburg? Wer so denkt, lief noch nie wirklich weit und er kennt diese Strecke nicht. Da lauert noch etwas Schreckliches, ganz und gar Böses auf meinem Weg, ein Monster, das mich zur Strecke bringen will. Aber ich werde überleben, ins Ziel laufen und mich darüber freuen, dass die stundenlange Tortur überstanden ist …

Musikalische Vergangenheit und Gegenwart des Läufers U.

Es gab eine Zeit, in der ich Beatles, ABBA und Konsorten zwar nicht als Bierzeltkapellen beschimpfte, ihnen dennoch die akustische Treue verweigerte. Eine Zeit, in der Klassiker aller Epochen meine musikalischen (T)Räume ausfüllten. Ließ mich von allem aufwühlen, was große und kleine Orchesterbesetzungen zum Klingen bringt, von Bach, Beethoven, Schubert, Grieg, Wagner und vielen mehr. Meine Klassikbesessenheit ebbte irgendwann ab, die Liebe zu genialen Melodien hingegen nie. Auch von Wolfgang Amadeus Mozart ließ ich mich rühren. Mit seiner Musik verbinde ich – weiß nicht wieso – Vorstellungen eines unter freiem Himmel zugebrachten lauen Sommerabends, Serenaden, Freiluftkonzerte; dazu Ruhe und tiefe Zufriedenheit in jedem Winkel der Seele.

Samstagmorgen, 4:55 Uhr, Residenzplatz zu Salzburg, Morgendämmerung: Müde und frierend warte ich auf den Start zum „Mozart100“. Es schien mir zumindest nicht unlogisch, eine Laufveranstaltung über rund 100 Kilometer, mit Start und Ziel in Salzburg, salopp als „Mozart100“ auszuschreiben. Ich komme aus der Nähe von Augsburg, einem anderen mit der Geschichte Mozarts eng verknüpften Ort; muss aber anerkennen, dass ihn die Stadt an der Salzach mit mehr Recht für sich reklamiert. Dünn, wächsern, wenn nicht gar kränklich schleichen sich von drei Violinen ausgehende Mozartsche Klänge in meine Gehörgänge. „Wir waren jung und brauchten das Geld!“ Zumindest zwei der Musiker können diese Erklärung für den Auftritt vor Sonnenaufgang und hundertfachem Desinteresse nicht mehr in Anspruch nehmen. Ein Stück klingt aus. Der unausgeschlafen wirkende Moderator gibt ein paar Sätze zu Protokoll, deren Bedeutung gegen null strebt und endet mit der Aufforderung eine weitere Kostprobe Mozartscher Tondichtung darzubieten. Was da erklingt, ist ungefähr so aufrüttelnd wie eine Schlaftablette zum Frühstück. Mozart morgens um fünf. Zu dieser Stunde sehe ich den sturztrunkenen Wolfgang Amadeus höchstens durch Salzburgs Gassen torkeln, keinesfalls aber musizieren … Vermutlich hätten ihn seine Harmonien um diese Zeit ebenso gleichgültig erwischt wie mich.

Ich sollte mir Mozarts Musik mal wieder geben. Ohne störende Nebengeräusche, in guter Akustik und nicht inmitten kampfbereiter Schildkröten. Wenn ich wach bin, eingestimmt und nicht gerade die Hosen gestrichen voll hab. Die ganze Woche war ich voller dunkler Vorahnungen und wusste nicht wirklich warum. 100 Kilometer sind weit und viele Höhenmeter werden mir den Weg erschweren, zugegeben. Aber 72 km war ich dieses Jahr bereits unterwegs und Höhenmeter habe ich in der Vorwoche bis zum Gehenmüssen „exerziert“. Vielleicht legte sich

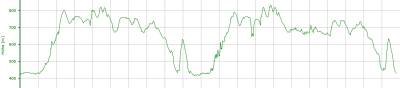

meine miserable Trainingsplanung wie ein Schatten auf meine Seele. Ich wählte meine Aufbauwettkämpfe mit ähnlicher Sorglosigkeit, wie andere Pralinen aus einer vollen Schachtel: Nicht blind aber ausschließlich am leckeren Schokoguss orientiert. In Unkenntnis der „inneren Werte“ fiel ich damit vorige Woche sprichwörtlich und im wahrsten Sinne des Wortes auf den Bauch: Viel zu hart und abschnittsweise unwegsam erlebte ich den Ötscher Mountain Marathon. Und der Mozart100?? Keine Ahnung. Etwa 2.500 Höhenmeter verzeichnet GPSies für die beiden Runden von Salzburg zum Fuschlsee. Klingt jetzt nicht übermäßig dramatisch, da sich die Höhendifferenz über 100 km verteilt. Und die auf der Website veröffentlichten Streckenfotos sprechen eine ausgesprochen harmlose Sprache. Allerdings irritiert mich der finale „Reißzahn“ im Streckenprofil, kurz vorm Ende jeder Runde: Offensichtlich „steilst“ hoch auf den Kapuzinerberg und jähest wieder hinab.

meine miserable Trainingsplanung wie ein Schatten auf meine Seele. Ich wählte meine Aufbauwettkämpfe mit ähnlicher Sorglosigkeit, wie andere Pralinen aus einer vollen Schachtel: Nicht blind aber ausschließlich am leckeren Schokoguss orientiert. In Unkenntnis der „inneren Werte“ fiel ich damit vorige Woche sprichwörtlich und im wahrsten Sinne des Wortes auf den Bauch: Viel zu hart und abschnittsweise unwegsam erlebte ich den Ötscher Mountain Marathon. Und der Mozart100?? Keine Ahnung. Etwa 2.500 Höhenmeter verzeichnet GPSies für die beiden Runden von Salzburg zum Fuschlsee. Klingt jetzt nicht übermäßig dramatisch, da sich die Höhendifferenz über 100 km verteilt. Und die auf der Website veröffentlichten Streckenfotos sprechen eine ausgesprochen harmlose Sprache. Allerdings irritiert mich der finale „Reißzahn“ im Streckenprofil, kurz vorm Ende jeder Runde: Offensichtlich „steilst“ hoch auf den Kapuzinerberg und jähest wieder hinab.

Aller Anfang ist schwer und dann wird’s noch schwerer

Die Lage ist also ernst, aber durchaus nicht hoffnungslos und endlich geht’s los. Im letzten Drittel des vielleicht 150 Köpfe starken Feldes von Laufwahnsinnigen setze ich meinen Fuß vor die Startlinie. Von völlig ohne „Equipment“ joggend, über Trinkgürtel-Bewehrung bis Rüstzustand „Schildkröte“ lassen sich alle „Tragtiervarianten“ beobachten. „Schildkröten“ finde ich gleichermaßen abstoßend wie Furcht einflößend. Keinesfalls möchte ich mit einem derart formschön den Rücken wärmenden Tornister durch die Gegend rennen. Das weckt hässliche Assoziationen von Soldaten auf dem Weg in die Schlacht, vor allem, wenn sie aufgepflanzte Bajonette – pardon: Walking-Stecken – mitführen. Andererseits: Da sie diesen Materialaufwand nötig haben, scheint uns ein langer, schwerer Waffengang bevorzustehen.

Ein vom Salzburger Residenzplatz (historisch interessanter Ort übrigens, nur nicht grad morgens um fünf) geworfener Stein landet beinahe in der Salzach. Deren Ufer folgen wir für drei Kilometer gen Süden, wechseln per Fußgängerbrücke die Seite und laufen uns auf weiteren zwei, flachen Flusskilometern ein. Ich habe mich in mir eingeigelt. Nach und nach erwachen die Zipperlein, empören sich schließlich im Chor: Hast du jetzt völlig den Verstand verloren, um diese Uhrzeit durch die Weltgeschichte zu joggen? Meine Stimmung ist – vorsichtig formuliert – verbesserungswürdig. Damit sei der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Dokumentation von Wehwehchen und Laune Genüge getan. Weitere Belästigungen des Lesers in dieser Sache habe ich nicht im Sinn. Mit konstant 6 min/km rannte das Rudel los. Viele MitläuferInnen haben sich dann vom flachen Ufer zu mehr Tempo verführen lassen. Kann ich mir mit Sicherheit heute nicht leisten!

Im rechten Winkel weg vom Fluss, Ankunft vor der ersten Tränke. Verwaist steht sie am Wegrand, präsentiert sich als geplündertes Buffet: Alle Becher leer. Ein paar Flaschen Iso stehen rum, noch ungeöffnet. „Ich komme gleich!“ ruft uns ein überforderter Helfer von seinem Auto aus zu, offensichtlich um Nachschub bemüht. „Und das am Anfang! Den letzten beißen die Hunde! Das merken wir uns!“ spart eine kurz nach mir eintreffende Amazone nicht mit beißender Kritik. Ich trinke aus der mittlerweile aufgeschraubten Pulle, stelle sie wieder hin und mache mich davon … sanft aufwärts davon, der erste, sehr lange Aufstieg beginnt. „Straßenquerung“ signalisiert eine Warntafel und eine Skizze erläutert den Laufweg. Zu kompliziert für einen mit Alter und Unausgeschlafenheit geschlagenen Geist. Ein paar solcher Warntafeln später werde ich das System begreifen und mich nicht länger nur auf erlernte Verhaltensmuster „Überleben im Verkehr“ abstützen müssen. Also rüber, dann links in den Wald, am Bach entlang und nach kurzer Zeit ein erster Warnschuss: Steil nach oben. Die motzige Amazone nebst eines weiteren Mitläufers wechseln sofort ins Gehen. Nach lausigen sechs Kilometern gehen? Nein wirklich nicht!

War auch nur ein unbedeutender Buckel, dann noch einer. Schließlich aufwärts am Grund einer feuchten, kühlen, engen, dicht bewachsenen und deshalb noch ziemlich dämmrigen Klamm (Glasenbachklamm). Linker Hand, ein paar Meter tiefer, plätschert das Wasser eines Bergbachs. Moderate Steigung, alle traben. Nach und nach passieren wir unbekannte Gesteinsformationen, die sich redlich mühen mein Interesse zu wecken. Viertel vor sechs: Mein Interesse schläft noch tief und fest … Jetzt anspruchsvoller, mehr Steigung, Geläuf schrundiger, ein Teil meiner Mitstreiter zieht es vor zu gehen. Beugen vor, schonen ihre Reserven, ich weiß. Mir bleibt diese Taktik verschlossen. Ich darf nicht gehen. Ist mir Kraft eigener Laufgesetzgebung verboten! Und wenn ich schwach werde, lese ich mir die Präambel vor: Du bist Läufer, kein Geher! Wenn du das nicht laufend packst, dann bleib daheim! Normalerweise bin ich einhundert Prozent deckungsgleich mit meiner Lehre. Aber morgens um sechs, im Zwielicht dieser Schlucht …

Zur falschen Zeit am falschen Ort

Der Weg scheint einem boshaften Naturgesetz zu folgen: Je höher du steigst, desto steiler baut er sich auf, malträtiert umso ärger die Füße. Das ist anstrengend, fuß-orthopädisch lästig, aber (noch) nicht mehr. Zwei finden sich im Gespräch, Deutsche, kennen sich. Aber nur der eine den anderen und der andere den einen, wie sie sich gegenseitig versichern. Das ist durchaus erwähnenswert, ertappt man doch bei Ultraveranstaltungen immer wieder dieselben Verdächtigen auf frischer Tat. En passant: Die einzige mir bekannte Nase hat einen jordanischen Pass und rauscht irgendwo weit vor mir im D-Zug-Tempo durchs Salzkammergut. Der Mann von der „Jordanischen Gendarmerie“ (laut Einlaufliste) belegte vor einer Woche beim Ötscher Ultra in Fabelzeit Platz zwei und wird heute dritter werden …

Die beiden Deutschen kauen ihre letzten Lauferlebnisse durch, wechseln zu künftigen Heldentaten. Läuferschicksal pur just in diesen Minuten dicht hinter ihnen zu traben. Und so höre ich zum ersten mal vom „Triple Marathon“. Drei Marathons an einem Tag, dazwischen etwa ein Stündchen Pause, mehr oder weniger, je nach vorheriger Laufzeit … ein elektrisierender Gedanke. Nein, eigentlich mehr als das – gehört, bedacht, gewünscht, wie der Junge mit großen Augen im Spielzeuggeschäft: Auch haben will! Die erfahrenen Kämpen marschieren ein Stück. Langsam tippelnd schiebe ich mich vorbei, gewinne etwas Abstand … … aber nicht genug, höre: „Ach, auf der zweiten Runde läuft hier sowieso niemand mehr!“ Ich messe der Bemerkung keine Bedeutung zu, nicht hier, nicht jetzt. Aber ich habe den Satz gehört und widerspreche lautlos.

Schon wieder zur falschen Zeit am falschen Ort

Meine Füße erholen sich auf glattem Asphalt. Die Kräfte auch ein wenig, obschon das Sträßchen unablässig an Höhe gewinnt. Die feucht dämmrige Klamm liegt hinter uns und die Blicke streichen über die Salzburg im Osten vorgelagerte Landschaft. Über Wiesen und bewaldete Erhebungen. Nenn ich dich Berg oder heißt du noch Hügel? Vereinzelt wabern Morgennebel über den Senken und die aufgerissene Wolkendecke verspricht einen sonnigen Tag. Nicht zu sonnig will ich hoffen, damit der zu erwartende harte Kampf nicht in Folter ausartet. Traben, traben, immer weiter hinan, Minuten in denen ich die Umgebung auf mich wirken lasse und nicht darüber nachdenke, was mir heute wohl widerfahren wird. Ich vermag

nicht mal ungefähr, also plus/minus eine Stunde, abzuschätzen, wie lange die Prüfung dauern wird. Was ist das für eine Geisteshaltung, die mich ohne konkrete Vorstellungen einen 100 km-Lauf antreten lässt? Selbstvertrauen spielt eine große Rolle. Doch der ausgeflippte Bruder von Selbstvertrauen heißt Selbstüberschätzung. Ein bisschen surreal, was mir so im Kopf rum geht. Da rechne ich schon die Heimfahrt durch, um rechtzeitig um 21 Uhr vorm Fernseher zu sitzen: Deutschland – Ghana, zweites Gruppenspiel der WM … Zwölf Laufstunden scheinen mir (grundlos) wahrscheinlich, mehr ist möglich … weniger auch?

nicht mal ungefähr, also plus/minus eine Stunde, abzuschätzen, wie lange die Prüfung dauern wird. Was ist das für eine Geisteshaltung, die mich ohne konkrete Vorstellungen einen 100 km-Lauf antreten lässt? Selbstvertrauen spielt eine große Rolle. Doch der ausgeflippte Bruder von Selbstvertrauen heißt Selbstüberschätzung. Ein bisschen surreal, was mir so im Kopf rum geht. Da rechne ich schon die Heimfahrt durch, um rechtzeitig um 21 Uhr vorm Fernseher zu sitzen: Deutschland – Ghana, zweites Gruppenspiel der WM … Zwölf Laufstunden scheinen mir (grundlos) wahrscheinlich, mehr ist möglich … weniger auch?

Die beiden im schwarzen Dress – sie und er – legen mehrmals Gehpausen ein. Also schließe ich auf, komme nicht umhin auch ihren Dialog zu verfolgen. „Das geht jetzt einige Zeit so wellig dahin.“ erklärt der männliche Part. „Warst beim Mozart100 schon mal dabei?“ hakt sie nach, während ich mir den Kopf über die Relativität des Adjektivs „wellig“ zerbreche. „Das nicht, aber ich bin die Strecke vor ein paar Wochen mal abgelaufen.“ Und dann schildert der Schwarze ziemlich alarmierende Einzelheiten. Spricht beispielsweise von jenen 500 supersteilen Metern jenseits einer zu überquerenden Straße im Wald. Seine unheilvolle Stimmlage zeugt in meinem Kopf die Vision einer Art „Steilwand“. „Aber der Rückweg vom Fuschlsee wird leichter … „ versucht er zu beruhigen, um mit seinen Schlussworten die nach Luft schnappende Zuversicht endgültig zu erwürgen: „Na ja, dann kommt da am Ende noch der Kapuzinerberg! 1.000 Stufen rauf und runter! Sollte man nicht unterschätzen!“

Zum ersten Mal an diesem Tag lugt die Sonne hinter einer Bergflanke hervor. Im rechten Augenblick lässt sie mich blinzeln und lockert mit ihren wärmenden Strahlen den stählernen Ring, den die Sätze des Schwarzen um mein Läuferherz legten. Trabe an den Gehenden vorbei und beginne mein erschrecktes Gemüt zu beschwichtigen: Entfernungen überschätzen Läufer im Allgemeinen. Wahrscheinlich keine fünf-, sondern nur zwei- oder dreihundert steilere Meter. Und vielleicht nicht sooo steil, vielleicht einfach nur steiler als hier … Und der Kapuzinerberg: Stufen sind nicht das Schlechteste. Man kann aufwärts gut einen Laufrhythmus finden (als hätte ich schon an zig Treppenläufen teilgenommen). Wird schon nicht so schlimm werden. Zu gerne wüsste ich allerdings, was für den Schwarzen „leichter“ bedeutet, wenn er vom Rückweg spricht … Apropos Rückweg: Der Mozart100 besteht aus zwei, großenteils identischen Runden. Die erste misst etwa 45 km, von Salzburg zum Fuschlsee, tangiert diesen und führt über eine andere Route zurück in die Stadt. Runde zwei umfasst zehn Kilometer mehr, auf identischem Hinweg und Rückweg. Dazu kommt die komplette Umrundung des Fuschlsees.

The Climb

Sein und mein Sprachverständnis scheinen nicht sonderlich zu differieren. Als „wellig“ hätte auch ich die verbleibenden zehn Kilometer zum Fuschlsee charakterisiert. Fordernd sind sie dennoch in mehrerlei Hinsicht. Ab- und Aufstieg wechseln ständig. Wieder einmal bestätigt sich die Binsenweisheit, dass ein Kurs in alpiner Umgebung keine flachen Teilstücke von erwähnenswerter Dauer kennt. Damit habe ich gerechnet, denn über tausend Höhenmeter auf einer Runde müssen schließlich irgendwo im Gelände „untergebracht“ sein. Was nicht mal in Albträumen vorkam, sind allerdings die zahlreichen bockmiserablen, meist auch noch abwärts zu überwindenden Pfade. Voller Steine, Rinnen und Löcher, teils gespickt mit

Wurzeln, auch vom gestrigen Regen aufgeweichte, rutschige Passagen. Quer durch Wiesen führen Steige, gemäht zwar, dennoch Stolperfallen verbergend. Balanciere am Rand von Böschungen,

überstehe auch die ein oder andere verfallene Stufe ohne Zwischenfall. Das Risiko zu stürzen ist auf diesen Trails allgegenwärtig. Davor habe ich eine Heidenangst. Zu frisch die Erinnerung, noch sind die Blessuren vom Ötscher Mountain Marathon nicht vollständig verheilt. Ein ums andere Mal verdonnere ich mich zu höchster Konzentration und minimalem Tempo. Bloß nicht stolpern, um Himmels Willen nicht schon wieder auf die Schnauze fliegen … Dazwischen gottlob immer wieder asphaltierte Stücke, auf denen Entspannung gelingt und die Aussicht ein wenig (aber nur ein wenig) mit dem oft besch… Untergrund versöhnt.

überstehe auch die ein oder andere verfallene Stufe ohne Zwischenfall. Das Risiko zu stürzen ist auf diesen Trails allgegenwärtig. Davor habe ich eine Heidenangst. Zu frisch die Erinnerung, noch sind die Blessuren vom Ötscher Mountain Marathon nicht vollständig verheilt. Ein ums andere Mal verdonnere ich mich zu höchster Konzentration und minimalem Tempo. Bloß nicht stolpern, um Himmels Willen nicht schon wieder auf die Schnauze fliegen … Dazwischen gottlob immer wieder asphaltierte Stücke, auf denen Entspannung gelingt und die Aussicht ein wenig (aber nur ein wenig) mit dem oft besch… Untergrund versöhnt.

Ich erkenne die Stelle sofort, die der Schwarze vorhin als eine Art „Folterkeller“ beschrieb. Abwärts, auf eine offensichtlich stark befahrene Straße mit Streckenposten zu. Der erhebt sich, klatscht, spornt mich an, gibt die Überquerung der Straße frei. Schon lange vorher lese ich auf breitem Transparent: „The climb“. Kletterei? Bitte nicht! Schon der Zugang zwischen hohem Gras und dicht gewachsenen Bäumen ist kaum zu erkennen. Den Pfad selbst kann man erst einsehen, wenn man ihn betritt … Weit voraus und hoch droben verliert sich eine Spur zwischen Bäumen. Mutig und ein klitzekleines bisschen verzweifelt steppe ich aufwärts. Natürlich geht das nach 18 Kilometern noch, auch wenn der Motor in meiner Brust gewaltig die Drehzahl erhöhen muss. Dann wird’s ein wenig flacher, stückweit sogar eben, bevor der Schlussanstieg gehörig fordert … Ich behielt recht: Keinesfalls waren das 500 Meter und so kriminell steil, wie seine Stimme mich glauben machen wollte, war’s auch nicht. Dennoch: Einen gehörigen Teil meiner Reserven musste ich als Wegezoll berappen. Noch ein Stück durch eine Wiese, dann wieder Asphalt …

The View

Bereits etwa 23, 24 km liegen hinter mir und vom Fuschlsee ist noch immer nichts zu sehen. Gerade mal wieder aufwärts, dann vom Sträßchen in einen Waldweg. Am Ende der kurzen Waldpassage, auf einem Wiesenbuckel, erwartet mich das nächste Transparent: „The View“. Tatsächlich genießt man von hier oben einen ersten, zugleich eindrucksvollen Blick des

malerisch von Bergen umschlossenen Fuschlsees. Meine Begeisterung hält sich allerdings in Grenzen. Das liegt einerseits am Wetter, das mit

zunehmender Wolkenbildung die Tendenz des Morgens negiert (Na, wer weiß wozu’s gut ist!). War’s dort am Aussichtspunkt, kurz davor oder danach? Ich lasse die Feststellung zu, weil sich selbst zu belügen nicht hilft: Ich bin müde! Nach nur 25 Kilometern, erst einem Viertel der Distanz, schon schwere Beine. Wie soll das gehen?

zunehmender Wolkenbildung die Tendenz des Morgens negiert (Na, wer weiß wozu’s gut ist!). War’s dort am Aussichtspunkt, kurz davor oder danach? Ich lasse die Feststellung zu, weil sich selbst zu belügen nicht hilft: Ich bin müde! Nach nur 25 Kilometern, erst einem Viertel der Distanz, schon schwere Beine. Wie soll das gehen?

Ich trabe den Berg hinunter, halte Kurs Richtung See, auch wenn die direkte Sicht rasch wieder verloren geht. Wie soll das gehen? Die Frage steht im Raum und dort bleibt sie auch. Es wird gehen, weil es gehen muss und weil es immer ging. Mich sprang in all den Laufjahren nur einmal so etwas wie Panik oder Verzweiflung an, wenn mich zu einem frühen Zeitpunkt Schwäche überkam. Das war 2008 beim 12h-Lauf in Schwäbisch Gmünd. Daran erinnere ich mich jetzt und auch, dass es letztlich gut ausging. Laufen ist Kopfsache. Lässt man den hängen, hat man verloren. Aber erst dann! Erträgt man die Schwäche, kann man noch stundenlang weiterlaufen …

Leichter aber nicht leicht

Streckenteilung: An der Labestation stehend kapiere ich zunächst nicht, wieso die Dame im roten Laufdress zum Sheraton Hotel abbiegt … Vielleicht muss sie mal? Mit Iso-gefülltem Magen lostrabend erkenne ich dann die Streckenteilung: Rechts abwärts erst auf Runde zwei. Am Hotel vorbei auf schmalem Pfad, steil hinab. Bremsen, bremsen, bremsen, dann auch noch in den Wald und über tausend Wurzeln steppen. Vorsicht! Langsam, sehr langsam! Noch mehr Vorsicht! Häufig lässt sich Gefälle auf der Route des Mozart100 nicht in Tempo umwandeln.

Nicht, wenn man heil in Salzburg ankommen will! Eine Menge Zeit bleibt buchstäblich auf der Strecke. 12 Stunden Laufzeit? Eine Illusion. Endlich am Seeufer, nur ein kurzer Blick ist mir vergönnt: Wie auf flüssigem Blei spiegeln sich Bäume und Hügel im See. Ein Golfplatz. Na klar, deshalb da oben das Luxushotel. Vorbei an ultrakurz geschorenem Grün und wieder aufwärts. Steiler aufwärts und ich setze meine Hoffnungen in die Voraussage des Schwarzen: „Rückweg wird leichter!“

Nicht, wenn man heil in Salzburg ankommen will! Eine Menge Zeit bleibt buchstäblich auf der Strecke. 12 Stunden Laufzeit? Eine Illusion. Endlich am Seeufer, nur ein kurzer Blick ist mir vergönnt: Wie auf flüssigem Blei spiegeln sich Bäume und Hügel im See. Ein Golfplatz. Na klar, deshalb da oben das Luxushotel. Vorbei an ultrakurz geschorenem Grün und wieder aufwärts. Steiler aufwärts und ich setze meine Hoffnungen in die Voraussage des Schwarzen: „Rückweg wird leichter!“

Für den Abschnitt entlang einer verkehrsreichen Bundesstraße stimmt das schon mal. Störender Verkehrslärm, dafür aber beinahe flach. Leicht erbeutete zwei Kilometer. Labe- und Wechselstelle im Schul-(?)hof. Entschlossen mache ich Gebrauch vom reichlich angebotenen Energiegel. Ich kenne die Marke zwar nicht, bisher verursachte mir jedoch kein Gel Verdauungsprobleme, egal aus welcher Retorte abgefüllt. Nicht Geiz treibt mich dazu meine mitgeführten Gels unangetastet zu lassen. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass ich mit meinem lächerlichen Vorrat von acht Beutelchen heute nicht überleben werde! Entschluss: An jeder zweiten Tränke zwei Geltuben leeren.

Unsinn, den man hören kann

Wir müssen nicht wieder an die Straße zurück, dürfen das Dorf durch die Hintertür in eine hübsche Weidelandschaft verlassen. Idyllisch inmitten von Wiesen, vorbei an zwei Kapellen an exponierten Stellen, dann durch ein Dorf mit typischen, von Viehwirtschaft herrührenden Gerüchen. Ich sammele Kilometer, tatsächlich weniger beschwerlich als vordem. Werde ich also alle 101,5 Kilometer laufend zurücklegen können? Wo sich Empfinden noch sperrt, kennt Ratio längst die Wahrheit: Kannst du vergesssen! Da kommt noch der ominöse Kapuzinerberg – gleich zweimal –, die Zusatzrunde um den Fuschlsee (wer weiß, was sich dort an zusätzlichen Schwierigkeiten versteckt) und all die bereits einmal absolvierten Anstiege. Und das auf Beinen, die nach 30 Kilometern schon hundemüde sind … aber vielleicht … man weiß nie … könnte doch sein …

Aufwärts, durch Wald, von einer bäuerlichen Ansiedlung zur nächsten weitergereicht. Die Füße berühren Land, das seit Jahrhunderten von Milch- und Waldbauern bewirtschaftet wird. Von ihnen urbar gemacht, kultiviert und in einem Zustand erhalten, der das Auge des Wanderers erfreut. Am letzten Haus des Dorfes dringen Motorradgeräusche an mein Ohr. Weit entfernt, vielleicht von einer Straße mit Serpentinen, für gewöhnlich die Spielwiese von Wochenendbikern. Durch eine Wiese bergab, eine Buschgruppe passierend. Da scheint eine vielköpfige Motorradgang den Berg zu erobern!? Das sägende, beim Beschleunigen verursachte Motorengeräusch wiederholt sich unablässig und lauter wird es auch.

Es dauert noch ein paar Minuten, bis ich Klarheit erlange und in schierer Fassungslosigkeit versinke. Lass es mich schildern und ich verspreche in keinem Wort zu übertreiben: Stehe in erhöhter Position, am Hang eines Talkessels. Um mich herum gruppieren sich einige Wohnhäuser. Auf der Kuppe, von der ich komme, thront ein Dorf. Unter mir, von hohem Zaun umschlossen, erstreckt sich der Salzburgring. Ich vermag nur einen Teil der Rennstrecke einzusehen, ein Ende sozusagen, eine 180°-Kurve. Ununterbrochen zischen Motorräder vorbei, bremsen vor der Kurve, beschleunigen an ihrem Ausgang mit infernalischem Radau. Ich werde etwa eine Viertelstunde brauchen, um, dem Zaun folgend, einen Teil der Anlage zu umrunden. In dieser Zeit, lange davor und lange danach tritt keine Lärmpause ein. Die Art der Motorengeräusche variiert von tiefem Blubbern bis zu hochfrequenten Schnitten ins Trommelfell. Auch das straßentaugliche Äußere der Zweiräder lässt den Schluss zu: Die kreisen weder im Wettkampf, noch um sich auf einen vorzubereiten. Dort unten lässt man stinknormale Besitzer von Bikes mit ihrem Spielzeug auf die

Rennstrecke, damit sie sich mal so richtig austoben können. Österreichs Begeisterung für jedwede Art von Sport ist bekannt. Aber das hier ist Stein und Asphalt gewordener Wahnsinn. Was ist mit den Menschen in, am Rande und hinter diesem Tal? Wie kann man hier leben? Wie diesen Krach länger als ein paar Minuten aushalten, wenn man nicht extra dafür auf zwei oder vier Rädern hergekommen ist?

Rennstrecke, damit sie sich mal so richtig austoben können. Österreichs Begeisterung für jedwede Art von Sport ist bekannt. Aber das hier ist Stein und Asphalt gewordener Wahnsinn. Was ist mit den Menschen in, am Rande und hinter diesem Tal? Wie kann man hier leben? Wie diesen Krach länger als ein paar Minuten aushalten, wenn man nicht extra dafür auf zwei oder vier Rädern hergekommen ist?

Eine Rennstrecke mitten in bäuerlich geprägter Landschaft. Mein Déjà-vu könnte plastischer nicht sein. Letztes Jahr im September, in Italien, nördlich von Florenz, beim Maratona del Mugello, berührte die Laufstrecke eine ebensolche Rennstrecke. Wie der Salzburgring in einen Taleinschnitt gepfropft. Damals machte ich mir kaum Gedanken über Sinn und Unsinn solcher Installationen. Höchst wahrscheinlich, weil ich die motorsportverliebten Italiener verdächtige kein Gen für Lärmempfindlichkeit zu besitzen. Daheim studiere ich die Homepage des Salzburgrings, interessiere mich für die Frequenz mit der dort Veranstaltungen und freies Fahren die Arena füllen. Was ich an nackten Fakten und Zahlen finde, kommt mir vor wie vom anderen Stern: Von April bis Oktober ein beinahe täglich gefüllter Terminkalender. Nur einzelne Sonntage (Juni/Juli je einer) sind als Ruhetage ausgewiesen. Fahrzeiten an Wochenenden 9 bis 17 Uhr, mit zwei Stunden Mittagspause. Für 140 Euro darf man den Anwohnern in dieser Zeit auf die Nerven gehen, wenn nicht gerade ein Tourenwagen- oder Motorradrennen, ein Oper-Air-Konzert oder eine Firmenpräsentation Vorrang genießen. Dabei dürfen Motorengeräusche 98 dB (A) nicht überschreiten. Klingt richtig umweltverträglich, entpuppt sich aber angesichts auf- und abschwellender Lärmemission als blanker Zynismus. Zudem empfehle ich Unkundigen sich einmal in variierenden Abständen einem Geräusch von 98 dB (A) auszusetzen … Das ist aber noch nicht die Spitze an Fürsorge, die der Betreiber des Salzburgrings den Anwohnern zuteil werden lässt. Veranstalter von Rennen verpflichtet er allen Ernstes auf die Rückseite einer Eintrittskarte zu drucken: „Vermeiden Sie unnötigen Lärm!“

Motorsport galt mir stets – selbst in meiner jugendlich autoverliebten Zeit – als überflüssige Quelle von Lärm und Abgasen**. Dem Hype um Formel 1 und anderes kreisendes Blech konnte ich nie etwas abgewinnen. Selbst in Maranello, vorm Ferrariwerk, beim Start zum Maratona d’Italia, weiteten sich meine Kinderaugen nur wegen der feuerrot schönen, verkehrstauglichen Ferraris. Kein Wunder folglich, dass mir die Wegführung entlang der Rennstecke ziemlich auf den Wecker geht. Endlich wendet sich der Weg ab und mit zunehmendem Abstand wird es stiller (aber nicht still).

**) Das mit den Abgasen sehe ich inzwischen differenzierter, nachdem die meisten von uns, ich eingeschlossen, in ihrer Freizeit fahrbare Untersätze nutzen. Dafür wuchs mit den Jahren meine Intoleranz gegen unnötige Lärmbelästigung.

Programm „Überleben Mozart100“

Poh Suan Puah im schicken Laufröckchen wieder zu sehen, hätte Läufer U. nicht erwartet. Vorm Start streckte ihm das Schildkrötenmädchen ihr Smartphone entgegen und bat ihn mit asiatischer Höflichkeit um ein Foto. Offenbar hat die Amazone aus Singapur die Strecke unter- und sich überschätzt (‚Da kenn’ ich noch einen’ flüstert’s im Ohr von Läufer U.). Seiner ansichtig, nimmt sie die Beine in die Hand und setzt sich in Bewegung. In diesem kräfteverschleißenden Rhythmus wird sie sich allerdings aufreiben: Geht ein Stück, trabt ein Stück – ziemlich flott, zu flott – geht ein Stück, trabt erneut zu hurtig… Im Schnitt schnell genug, um dem gleichförmig dahin tippelnden U. einen weiteren Kilometer den Schwung ihres Faltenröckchens vorzuführen. Und sie kann von Glück sagen U. hinter sich zu haben, sonst wäre sie geradeaus, geradewegs über die stark frequentierte Bundesstraße gelaufen. Wer weiß, ob das zierliche, leicht zu übersehende Fräulein Poh Suan Puah das überlebt hätte … Da sich U. nicht so schnell auf sein Englisch zu besinnen vermag (U. ist fix und fertig!) schreit er sie mit dem Erstbesten an, was ihm in den Sinn kommt: „Hier!“ Warum gerade diese auf den eigenen Standort bezogene Ortsangabe? wirst du vielleicht denken. Poh Suan Puah sieht zwar der

vierbeinigen, heute abwesenden Laufbegleitung von U. nicht ähnlich. Doch wenn er die Schwarzfellige herbei zitiert, dann oft mit dem Kommandowort „Hier!“. Fräulein P.S.P. brabbelt erschrocken irgendwas in Singapurisch (oder so), ändert aber folgsam die Richtung. Auf diese Weise schleust U. das asiatische Fräulein durch die Fußgängerunterführung und rettet womöglich ein Läuferinnenleben …

vierbeinigen, heute abwesenden Laufbegleitung von U. nicht ähnlich. Doch wenn er die Schwarzfellige herbei zitiert, dann oft mit dem Kommandowort „Hier!“. Fräulein P.S.P. brabbelt erschrocken irgendwas in Singapurisch (oder so), ändert aber folgsam die Richtung. Auf diese Weise schleust U. das asiatische Fräulein durch die Fußgängerunterführung und rettet womöglich ein Läuferinnenleben …

„KM 35 / 90“ steht auf der Tafel. Sie steht an einer mehrere hundert Meter langen, im Grunde aber harmlosen Steigung. Vier Tatsachen auf einmal, die mir die scheinbare Aussichtslosigkeit meiner heutigen Aufgabe verdeutlichen: Erst 35 km gelaufen und (das ist nicht übertrieben) bereits so erschöpft, wie kurz vorm Finish eines als Training absolvierten Marathons. Die lächerliche Steigung spüre ich in den Beinen, als wär’s der Mount Everest (das ist natürlich übertrieben). Drittens: Sage und schreibe 55 km muss ich überstehen, um dieses Schild ein zweites Mal zu lesen und mich über die „90“ zu freuen. Zu schlechter Letzt: Dann werde ich aber weitere endlose 10 km dem Ziel entgegen sterben …

Ich darf mich erholen, höre Salzburg bereits rufen: Auf breitem Schotterweg hinab, ohne Verluste einen Steinbruch passierend: „Achtung Steinbruch! Sprengzeiten 9-12h, 14-17h, Hornsignale beachten!“. Immer weiter talwärts, auch auf glattem Asphalt und zuweilen so steil, dass alle Scharniere vernehmlich quietschen. Zweimal hilft ein Streckenposten dem alten Mann über die am Samstagmorgen bereits stark befahrene Bundesstraße. Überlebt! Kurz aufwärts und wieder im Wald hinab. Stehe zum dritten Mal vor der Bundesstraße, schmiege mich bereits eng an die Leitplanke einer Kurve, erkenne zum Glück noch rechtzeitig meinen Irrtum, kehre um. Wie sollen Unkundige den nicht mal halbmeterbreiten Räuberpfad zwischen Hecke und Leitplanke zweifelsfrei als rechten Weg ausmachen? Weiter runter, Brachland am Hang, schließlich über Stufen. Stufen wechselnder Ausdehnung und Bauweise, mit allem befestigt, was man an Baustoffen so kennt: Holzlatten oder -bohlen, Ziegelsteine, Betonschwellen und anderes mehr. Zuletzt durch einen Garten und an einer Hauswand entlang, mit (zu) hoher Trittfrequenz auf ein Sträßchen und einen Streckenposten zu. Über die scharfe Kante einer Stufe stolpernd, wäre ich dem fast in die Arme gefallen, finde aber Halt am Geländer. „Ja, ja, die Stiegen, da jammern alle Läufer drüber!“ meint der in breitem Dialekt, obschon mir vor Schreck kein Ton über die Lippen kam.

Stufen zur Hölle

Salzburger Gassen in einem Außenbezirk, kaum Menschen, wenig Verkehr. Meine Augen suchen den Kapuzinerberg. Als begrünten, nicht allzu bedrohlich wirkenden „Felsen“ mache ich ihn schließlich aus, verharre auf einer Eisenbahnbrücke für ein Foto. Ein Polizist stoppt an belebter Kreuzung den Verkehr für mich und dann stehe ich am Fuß des gefürchteten Kapuzinerbergs. Hoffnungsvoller Auftakt über eine beinahe flache Rampe, Spitzkehre und steiler hinauf, aber immer noch in erträglichem Rahmen. Dann die ersten Stufen, guter Zustand, mit Zwischenschrittchen ohne weiteres zu meistern. Schweißperlen formieren sich zu Rinnsalen. Richtungsänderung und … Das wird schon ein

härteres Stück Arbeit: Stufe um Stufe steil aufwärts, Ende nicht abzusehen. Nächste Ecke, nächste Treppe. Innerlich fluchen hilft. Nach der Stiege heißt hier vor der nächsten Stiege. Und die ist in recht desolatem Zustand. Nur mit den Fußballen kann ich auftreten, steppe von Latte zu Latte. Geschafft, Kehre, … das gibt’s doch nicht. Noch so eine vermaledeite, halb unterspülte Holzkonstruktion. Manchmal schaffe ich es außen vorbei, meistens nicht. Sollte ich nicht besser gehen? Der Gedanke drängt sich auf, ruft mir aber die vor Stunden gehörte Bemerkung in Erinnerung: „Auf der zweiten Runde geht hier keiner mehr!“ Er darf und wird nicht Recht behalten! Und so nehme ich auch diese Stufen laufend und die nächste Treppe und danach die übernächste und weitere …

härteres Stück Arbeit: Stufe um Stufe steil aufwärts, Ende nicht abzusehen. Nächste Ecke, nächste Treppe. Innerlich fluchen hilft. Nach der Stiege heißt hier vor der nächsten Stiege. Und die ist in recht desolatem Zustand. Nur mit den Fußballen kann ich auftreten, steppe von Latte zu Latte. Geschafft, Kehre, … das gibt’s doch nicht. Noch so eine vermaledeite, halb unterspülte Holzkonstruktion. Manchmal schaffe ich es außen vorbei, meistens nicht. Sollte ich nicht besser gehen? Der Gedanke drängt sich auf, ruft mir aber die vor Stunden gehörte Bemerkung in Erinnerung: „Auf der zweiten Runde geht hier keiner mehr!“ Er darf und wird nicht Recht behalten! Und so nehme ich auch diese Stufen laufend und die nächste Treppe und danach die übernächste und weitere …

Mit sauren Beinen und sicher ebensolcher Miene stehe ich schließlich am höchsten Punkt und blicke hinunter auf das Häusermeer. Foto, weiter, folge einem asphaltierten Spazierweg abwärts. Erst mäßiges Gefälle, dann mehr, schließlich jäh hinab. Alle Kraft verraucht nun beim Bremsen. Knapp fünf Minuten, Pfeil nach links und … Stufen, eine Serie, noch eine, zwischendrin auch mal Stolpersteine, grob schrundige 50 Meter und …

wieder Tritte, Tritte, Tritte. Meine Knie geben sich gelassen (Danke euch!), doch alle Sehnen jaulen im Chor (Hat Mozart eigentlich auch was für große Chöre geschrieben?). Hinaus auf eine Aussichtsterrasse und dieser Blick lohnt sich wirklich: Unter mir das historische Salzburg und gegenüber, jenseits der Salzach, erhebt sich der Mönchsberg. Foto und … verdammte Stufen … zwischen Hausfassaden hinab und … neuerlich eine Stiege, links rum, rechts rum, Stufe um Stufe um Stufe … schlussENDLICH durch ein Tor und ich lande in der Steingasse. Einen weiteren Torbogen samt kurzer Stiege später genieße ich den freien Blick auf Salzach und Altstadt.

wieder Tritte, Tritte, Tritte. Meine Knie geben sich gelassen (Danke euch!), doch alle Sehnen jaulen im Chor (Hat Mozart eigentlich auch was für große Chöre geschrieben?). Hinaus auf eine Aussichtsterrasse und dieser Blick lohnt sich wirklich: Unter mir das historische Salzburg und gegenüber, jenseits der Salzach, erhebt sich der Mönchsberg. Foto und … verdammte Stufen … zwischen Hausfassaden hinab und … neuerlich eine Stiege, links rum, rechts rum, Stufe um Stufe um Stufe … schlussENDLICH durch ein Tor und ich lande in der Steingasse. Einen weiteren Torbogen samt kurzer Stiege später genieße ich den freien Blick auf Salzach und Altstadt.

Die Hölle gilt manchen als Ort der Qual, den Menschen über sieben Stufen, teils schicksalhaft, teils selbst verschuldet, erreichen. Soeben als naive, völlig falsche Sichtweise entlarvt: Die Hölle selbst besteht aus Stufen und Qualen erleidet, wer sie rauf und runter rennen muss …

Vom Fluss trennt ihn noch die belebte Uferstraße. Also rennt U., vom Streckenposten unterstützt, um sein Leben. Ein Stück Spazierweg entlang der Salzach, dann über eine Fußgängerbrücke zum jenseitigen Ufer. Dort ebnet eine Polizistin ihm den Weg. Residenzplatz erreicht, Runde eins beendet, 45 Kilometer geschafft.

Auf ein Neues

Nach stundenlanger Einsamkeit fühle ich mich inmitten des bunten Treibens auf dem Residenzplatz ziemlich deplatziert. Athleten tröpfeln hier nur alle paar Minuten vorbei, also „genieße“ ich die Aufmerksamkeit aller Zaungäste, beim Einlauf, Verpflegen und im Abgang zu Runde zwei. Fühle mich ein bisschen wie ein seltenes exotisches Tier. Den meisten wird völlig unbegreiflich sein, wie ein Mensch hundert Kilometer weit laufen kann und das auch noch aus freien Stücken.

Definitiv die einfachsten fünf Kilometer. Brettflach, dies- und jenseits am Ufer der Salzach gelaufen. Nun zum zweiten Mal und ich habe den massiven Kräfteverfall als unumstößlich zu akzeptieren. Wenn mich überhaupt etwas optimistisch stimmt, dann die Tatsache, dass diese Schwäche mich seit zwei Stunden praktisch unverändert gefangen hält. Warum sollte es also nicht noch einige Stunden so weiter gehen? Und auf eine weitere vage Chance setze ich auch ein paar Kopeken: Schon einmal lähmte mich auf 100km-Kurs eine rätselhafte Schwäche. Das war in der Ulmer Laufnacht. Seinerzeit kehrte die Kraft – ebenso rätselhaft – nach drei Stunden wieder zurück. Der Unterschied zu damals ist klar: Heute meine ich die Gründe für meine Hinfälligkeit zu kennen: Zu viel Training!

50 Kilometer geschafft, der zweite Aufstieg durch die Schlucht beginnt. Blicke zur Uhr erwähnte ich bisher nicht, da die Laufzeit im Grunde keine Bedeutung hat. Chronistenpflicht: 6:06 Stunden sind um. Und man muss kein Prophet sein, um mir eine deutlich längere, zweite Hälfte voraus zu sagen!

Die Macht des gesprochenen Wortes

Mehrere Fotos entstehen anlässlich der zweiten Erforschung der geologisch ungemein interessanten Schlucht. Zum einen, weil es heller ist, zum anderen, weil sie seit dem ersten Umlauf um einiges an Steilheit gewonnen hat. Und da ist U. ganz dankbar, das eine oder andere mal fotografierend verharren zu dürfen. Es ist an der Zeit zu erwähnen – und nur dieses eine Mal, also aufmerken! – das ihm die Lauferei bislang keine Sekunde Spaß bereitet hat (leider wird sich daran bis ins Ziel nichts ändern). Wer nicht begreift, warum er sich das antut, hat mein vollstes Verständnis. Denn schenkt man seinen Aussagen Glauben, dann steht er seinem masochistischen Treiben oft selbst fassungslos gegenüber. In solchen Dingen hält er sich übrigens strickt an die Wahrheit, was ich weiß, weil ich ihn gut genug kenne.

Es geht. Ganz langsam, mit kurzen Schritten, aber es geht: Aufwärts Tippeln. Laufen also, nicht gehen. Gehen geht nicht. Gehen geht grundsätzlich nicht – Bin Läufer, kein Geher. Und in der Schlucht geht Gehen erst recht nicht, weil es die freche Behauptung „ … auf der zweiten Runde läuft hier sowieso niemand mehr!“ zu widerlegen gilt. Wäre es nicht so verdammt hart, ich würde lächeln. Über mich, meine Manipulierbarkeit, auch den Stoff, aus dem ich meine Motivation extrahiere. Hier muss es gewesen sein, hier fiel der Satz … Geschafft! Kein Schritt gegangen! Ein kleiner Sieg, nach trüben sechseinhalb Stunden. „Trüb“ ist ein gutes Stichwort: Selten zeigte sich die Sonne bisher und seit einer Weile hat sich die Wolkendecke komplett geschlossen. Dafür bin ich unendlich dankbar. Was praller Sonnenschein und über 20°C mit mir anstellen würden, male ich mir lieber nicht aus.

Do it once again: „The Climb“

Bin oben, jetzt kommt das „Wellige“. Runter, rauf, runter, unablässig. Wie drückt man Müdigkeit aus, die alle Fasern des Körpers durchdringt? Allgemeine Erschöpfung, gegen die du in jeder Sekunde mit deinem Willen ankämpfen musst. Ich besitze gewaltige Willenskraft, wenn es darum geht ausdauernd zu laufen. Habe mich in vielen kritischen Situationen auf sie verlassen können und vertraue ihr auch heute. Allerdings waren meine Energiespeicher selten so tief entleert wie heute. Eigentlich musste ich nur einmal in solcher Verfassung stundenlang weiter traben, beim 24h-Lauf 2008. So ein Erlebnis prägt sich allen Zellen auf wie ein zusätzliches Gen. Sie erinnern sich und mich an zig kraftlos gedrehte Runden und das gebetsmühlenhaft im Kopf wiederholte „ich kann bald nicht mehr“. Aber auch daran, dass selbst in völliger Erschöpfung ultralangsames Traben

noch möglich ist. Auf diesen Effekt setze ich. Die Erfahrung von damals lässt sich jedoch nicht ohne Abstriche auf hier und jetzt übertragen. Anstiege und schwierige Bodenverhältnisse kamen nicht vor. Deshalb: Der Augenblick ist nahe, in dem die Kraft aufwärts nicht mehr zum tippeln reichen wird.

noch möglich ist. Auf diesen Effekt setze ich. Die Erfahrung von damals lässt sich jedoch nicht ohne Abstriche auf hier und jetzt übertragen. Anstiege und schwierige Bodenverhältnisse kamen nicht vor. Deshalb: Der Augenblick ist nahe, in dem die Kraft aufwärts nicht mehr zum tippeln reichen wird.

War dieser Trail vorhin wirklich schon so besch … ? Ich fahre mein Tempo an manchen Stellen gegen null, voller Angst auf müden Haxen zu stolpern, mir wieder alles blutig zu schlagen. Drecksweg verdammter! Fluchen hilft es zu überstehen. Steine, Rinnen, Wurzeln, rutschige Erde. Immer noch tanzen, obwohl die Musik schon lange verklungen ist … Lange widerstehe ich dem beinahe übermächtigen Drang zu gehen. Sehr lange. Das Wellige besiegt mich nicht! 60 km geschafft, dann 61, 62, 63 … Kühler Wind flüstert mir ins Ohr, was ich doch längst weiß: „The Climb“ wird dich brechen! Und dann stürme ich verzweifelt an gegen „The Climb“, wehre mich mit, drei, vier, fünf, sechs, weiß nicht wie vielen Tippelschritten gegen das Unabänderliche. Vielleicht sind diese paar Schritte auch nur Alibi, um das Gehenmüssen besser zu verkraften. Hätte ich noch gekonnt? Gebe ich zu früh auf? Wie dem auch sei: Ich ersteige den Dreckshang gehend. Im tiefen, dichten Wald, so bleibt mein Sündenfall der Welt verborgen.

Ist der Ruf erst ruiniert, geht es sich ganz ungeniert

Genau genommen habe ich mich an meinem läuferischen Ehrenkodex nicht versündigt. Bin gelaufen, so lange ich die Kraft dazu hatte. Und so soll es bleiben. Gehen nur in steileren Stücken aufwärts. Das will ich, das muss ich durchhalten! Das Salzkammergut von Runde zwei zeigt sich um einiges belebter. Wanderer auf manchen Pfaden, Menschen, die von Balkonen oder ihre Arbeit unterbrechend unser merkwürdiges Tun verfolgen, viel mehr Autos, beim Überqueren der Straßen. Ziegen, Kühe, Pferde bevölkern Pferche, Weiden und Koppeln. „The View“, Blick zum Fuschlsee. Den werde ich gleich umrunden und stelle mir einmal mehr die Frage: Wieso erst jetzt? Wieso nicht schon auf Runde eins, zwischen den Kilometern 25 und 35, da es die Läufer bei guten Kräften noch hätten genießen können?

Kilometer 70: Wasser plus Gel. Lebensretter Energiegel. Zum Glück vertrage ich das Zeug supergut. Längst greife ich bei jeder Labe nach Gel. Immer zwei Tübchen und mit Wasser runterspülen. Längst sollte mein Bauch randvoll sein mit dem Zeug. Warum tritt kein Völlegefühl auf und wieso wird mir nicht übel?

Die Seerunde: An der Kursteilung rechts und abwärts. Der Kurs bleibt tatsächlich sehr nah am See, wir folgen dem als „Fuschlseerunde“ bezeichneten Wanderweg. Seeumrundungen in alpiner Umgebung sind jedoch selten flach und das gilt auch für diese hier. Ein ums andere Mal gewinnt der Weg an Höhe, um sie ein paar Meter später freizügig wieder zu verschenken. Das schlaucht … Gel! Wir brauchen Gel! Ein bisschen fängt man bei extremen Ausdauerübungen an zu spinnen. Nicht zuletzt, weil man nichts intensiver tut, als die eigene Physis bei harter Arbeit zu studieren. Muskeln, die nach Kalorien schreien. Wie die Maschinisten im Kesselraum des Dampfschiffs: „Kohlen! Wir brauchen mehr Kohlen!“

Die unerträgliche Leichtigkeit des Seins

Die Taktik des hoch aufgeschossenen Kerls ist mir schleierhaft und bleibt es bis ins Ziel: Mal traben wir ein Stück mit etwa demselben Tempo. Dann bleibt er plötzlich stehen (einmal sehe ich gar, dass er sitzt) und zurück. Bleibt mehrmals lange, sehr lange aus, um irgendwann doch wieder mit einer Lockerheit an mir vorbei zu ziehen, von der ich nur neidvoll träumen kann. Reizvolle Blicke über den See: „Schön!“ Das und nur das denke ich mehrmals. Jetzt mehr als diese fünf Buchstaben für die Beschreibung der Seerunde zu

verwenden hieße Empfindungen vorzuspiegeln, derer ich nicht mehr fähig bin. Zu 93, 94, 95, 96 Prozent auf Kilometer 71, 72, 73, 74 ist mir der Fuschlsee sch … egal! Einzig von Belang: Jeder Kilometer mehr im Zählwerk meines GPS-Geräts. Fuschl am See: Spaziergänger, Seepromenade, Frauengestalt dekorativ auf Steg trapiert, Urlauber und Wochenendausflügler hocken im Strandcafé, Frohsinn und „Easy Going“, wummernde Diskomusik an der Verpflegungsstation – bloß weg von hier. Am nördlichen Seerand schlüpfe ich durch den Schilfgürtel, erkunde (gehend versteht sich) mehrmals den Hang, beiße abwärts auf die Zähne, tue mein Bestes nicht in eine der zahllos ausgelegten Stolperfallen zu tappen. Steine können tückisch grinsen, Wurzeln sowieso …

verwenden hieße Empfindungen vorzuspiegeln, derer ich nicht mehr fähig bin. Zu 93, 94, 95, 96 Prozent auf Kilometer 71, 72, 73, 74 ist mir der Fuschlsee sch … egal! Einzig von Belang: Jeder Kilometer mehr im Zählwerk meines GPS-Geräts. Fuschl am See: Spaziergänger, Seepromenade, Frauengestalt dekorativ auf Steg trapiert, Urlauber und Wochenendausflügler hocken im Strandcafé, Frohsinn und „Easy Going“, wummernde Diskomusik an der Verpflegungsstation – bloß weg von hier. Am nördlichen Seerand schlüpfe ich durch den Schilfgürtel, erkunde (gehend versteht sich) mehrmals den Hang, beiße abwärts auf die Zähne, tue mein Bestes nicht in eine der zahllos ausgelegten Stolperfallen zu tappen. Steine können tückisch grinsen, Wurzeln sowieso …

„The Wall“

Dann ist es geschafft, vom See bleiben ein paar blitzende Erinnerungen. Viel schöner als der See: Die Tafel mit der „80“. Nicht jede Minute, vielleicht nicht mal im fünf-Minuten-Rhythmus, aber doch regelmäßig mache ich mir Mut: ‚Nun halte ich diesen quälenden Zustand schon so lange aus, also schaffe ich es auch bis nach Salzburg!’ Wieder auf Asphalt und

als hätte der Streckenplaner geahnt, was ich jetzt brauche: Fast flach, am Rand einer weiten Wiesenlandschaft. Leichte Anstiege nur, die packe ich im Trab. Während der Seerunde hat der Himmel abermals seinen Charakter verändert. Ein Großteil der Wolken hat sich verzogen und Sonne ist jetzt Trumpf. Ich schwitze mehr, jedoch nicht bemerkenswert, dank Schneckentempo und kühler Luft. Überhaupt dokumentiere ich alle 15-20 km vor grüner Deckung meine ausgezeichnete Hydrierung.

als hätte der Streckenplaner geahnt, was ich jetzt brauche: Fast flach, am Rand einer weiten Wiesenlandschaft. Leichte Anstiege nur, die packe ich im Trab. Während der Seerunde hat der Himmel abermals seinen Charakter verändert. Ein Großteil der Wolken hat sich verzogen und Sonne ist jetzt Trumpf. Ich schwitze mehr, jedoch nicht bemerkenswert, dank Schneckentempo und kühler Luft. Überhaupt dokumentiere ich alle 15-20 km vor grüner Deckung meine ausgezeichnete Hydrierung.

Sanft abwärts nun und ich versuche meine Kräfte zu schonen. Der Blick zur Uhr verschafft mir keinen Trost: Längst ist klar, dass an 13 Stunden Laufzeit, ich formuliere es tatsächlich so: „Nicht viel fehlen wird“. Immer noch sanft abwärts. Wie schön! Muss weder bremsen, noch Kraft aufwenden, einfach nur die Beine heben und bewegen. Klar sind die müde, aber ein, zwei Millimeter anheben, das geht schon. Traben, einfach immer weiter Traben in der Sonne. Am liebsten so weiter traben bis nach Salzburg, immer weiter runter, gemütlich, langsam das Ding zu Ende bringen …

Im Leben wie im Wettkampf geschieht es oft. Wenn du etwas im Griff zu haben glaubst, holt das Schicksal mit der Keule aus: „The Wall“. Ein Späßchen in Ehren kann niemand verwehren. Wie oft bin ich schon an Bannern mit ähnlichem Ulk vorbei gerannt: „Quäl dich du Sau!“ oder „Du siehst noch gut aus!“ oder … oder … „The Wall“. Die Mauer ist kein Ulk und lachen kann ich darüber schon gar nicht. Und ich ersuche höflichst jeden Leser der perspektivisch verharmlosenden Darstellung des Fotos keinen Glauben zu schenken! Das Sträßchen klotzt mit fast 20 Prozent Steigung. Am Anfang, dann etwas flacher im Verlauf zweier Kehren, zuletzt bereits im Dorf das steilste Stück. Ungelogen vierhundert Meter „Mauer“. Einer marschiert im Stechschritt an mir vorbei. Mein Atem geht schon bei mäßigem Gehtempo tief und der Schweiß rinnt in Strömen.

Verpflegung im Dorf, hier vereinigen sich die Strecken wieder. Kein Gel mehr da, also opfere ich zwei eigene Beutelchen. Runter damit, auch wenn ich die Süße längst als absolut widerlich empfinde. Drei Becher Wasser hinterher, wird schon gut gehen. Den letzten Becher leere ich

gehend, deponiere ihn auf einer Mülltonne. Wieder antraben. Hinterausgang des Dorfes, quer durch die hübsche Wiesenlandschaft mit Kapelle. Egal, so was von egal. Runter, durchs nächste Dorf, rauf (gehend, da zu steil), raus aus dem Wäldchen und da isses wieder, das enervierende Sägen. Noch

zwei Kilometer weit weg und ich hör’s bereits. Rechts voraus in einer Wiese rüstet man zu abendlicher Feier. Zelte aufgebaut, Biertische in

exakten Reihen ausgerichtet, aus Lautsprechern dröhnt Musik herüber,

Gäste fehlen noch. Weiter, Abhang runter, durch die Wiese dem Sägen entgegen, um’s Sägen herum und so rasch mir noch möglich wieder weg davon … Bin kaputt, so kaputt. Und doch hat mein Zustand etwas Beruhigendes, so irrwitzig das auch klingen mag. Er bleibt konstant, schon seit zig Kilometern keine Verschlechterung. Die Kohlenhydrate der Gels verhindern den Zusammenbruch. Leichte Steigung, dann „90 km“. Weiter. Mehr Steigung, hundert Meter gehen. Wieder antraben. Gut, dass ich den Willen dazu immer wieder aufbringe. Verpflegungsstation. Gel plus Wasser. Bis hierher hört man das Geräusch der Motorräder. Schwätzchen mit den beiden Damen: „Den Krach hört man bis hierher!“ – „Ja das ist schlimm! Dort haben schon viele verkauft und sind weggezogen!“ – „Aber wer kauft dort ein Haus? Wer will da wohnen?“ frage ich ungläubig und bekomme keine Antwort.

gehend, deponiere ihn auf einer Mülltonne. Wieder antraben. Hinterausgang des Dorfes, quer durch die hübsche Wiesenlandschaft mit Kapelle. Egal, so was von egal. Runter, durchs nächste Dorf, rauf (gehend, da zu steil), raus aus dem Wäldchen und da isses wieder, das enervierende Sägen. Noch

zwei Kilometer weit weg und ich hör’s bereits. Rechts voraus in einer Wiese rüstet man zu abendlicher Feier. Zelte aufgebaut, Biertische in

exakten Reihen ausgerichtet, aus Lautsprechern dröhnt Musik herüber,

Gäste fehlen noch. Weiter, Abhang runter, durch die Wiese dem Sägen entgegen, um’s Sägen herum und so rasch mir noch möglich wieder weg davon … Bin kaputt, so kaputt. Und doch hat mein Zustand etwas Beruhigendes, so irrwitzig das auch klingen mag. Er bleibt konstant, schon seit zig Kilometern keine Verschlechterung. Die Kohlenhydrate der Gels verhindern den Zusammenbruch. Leichte Steigung, dann „90 km“. Weiter. Mehr Steigung, hundert Meter gehen. Wieder antraben. Gut, dass ich den Willen dazu immer wieder aufbringe. Verpflegungsstation. Gel plus Wasser. Bis hierher hört man das Geräusch der Motorräder. Schwätzchen mit den beiden Damen: „Den Krach hört man bis hierher!“ – „Ja das ist schlimm! Dort haben schon viele verkauft und sind weggezogen!“ – „Aber wer kauft dort ein Haus? Wer will da wohnen?“ frage ich ungläubig und bekomme keine Antwort.

Es geht abwärts mit mir

Besser runter als rauf, da läuft sich’s fast von selbst. Auch wenn’s weh tut. Sauweh, um’s ungeschminkt zu sagen. Beinahe alles schmerzt barbarisch von der Lendenwirbelsäule abwärts. Halte ich aus, habe ich immer ausgehalten. Straßenüberquerung, Bundesstraße. Ein ununterbrochener Strom von Fahrzeugen stinkt den Berg herauf und ein ebensolcher Lindwurm hinunter. Dem Streckenposten beschere ich fast einen Herzinfarkt, weil ich nicht bei ihm eine Lücke abwarte: „Ich passe auf!“ rufe ich ihm zu und er beruhigt sich mit beinahe gleichem, als strikte Anweisung gesprochenem Wortlaut: „Du passt eh auf!“ oder so ähnlich. Am Straßenrand jogge ich dem Strom entgegen bis sich einer erbarmt und auf die Bremse tritt. Im Gegenverkehr dasselbe … gerettet. Runter, immer weiter runter. Da rast er wieder an mir vorbei, der mit der seltsamen Taktik, locker flockig (ich fass’ es nicht) und auf Nimmerwiedersehen (Stimmt nicht ganz: Im Ziel besiegeln wir unser gemeinsames Schicksal per Handschlag).

Die Gartentreppe, auf der ich fast gestürzt wäre: Voll konzentriert und sehr langsam, Stufe für Stufe. Alles geht gut und nun bin ich in Salzburg. Ein paar Kilometer nur noch. Ja, schon, aber auch noch einmal durch die Hölle. Die ist laubgrün bewaldet und verhöhnt mich schon von weitem: „Komm nur her und zeig, was du noch drauf hast!“ Davor: Salzburger Wohnstraßen, Bahnbrücke, belebte Kreuzung. Belebt? Autos ohne Ende und kein Gendarm für freie Bahn. Zwei Minuten starre ich die rote Ampel an und dem Streckenposten gegenüber ins

hilflose Gesicht. Wozu steht der noch hier, wenn wir Läufer ohnehin zu normalen Verkehrsteilnehmer degradiert werden? Grün und weiter. Kapuzinerberg. Traben bis es zu steil wird, dann gehen. Uhr? 12:35 Stunden. Man Udo, warst du naiv! Nicht mal 13 Stunden werden für diese Mörderstrecke reichen. Stufe um Stufe, Stiege für Stiege, Fluch um Fluch. Auch mal hörbar, bin doch alleine. Nach zwei Dritteln der fünf Millionen Stufen bekomme ich Achtung vor mir selbst: Wie konnte ich da vor sieben Stunden rauf laufen? Noch eine Treppe, noch eine, irgendwann die finale Eisenstiege, dann oben. Runter, Asphalt, steil, steiler, wehe, schwache Füße. Nach links, die Treppen, das Knochenbrecherstück, schließlich die Terrasse: Fotos. Muss sein. Der Anblick ist schön und morgen kann ich ihn ganz sicher genießen – auf Bildern.

hilflose Gesicht. Wozu steht der noch hier, wenn wir Läufer ohnehin zu normalen Verkehrsteilnehmer degradiert werden? Grün und weiter. Kapuzinerberg. Traben bis es zu steil wird, dann gehen. Uhr? 12:35 Stunden. Man Udo, warst du naiv! Nicht mal 13 Stunden werden für diese Mörderstrecke reichen. Stufe um Stufe, Stiege für Stiege, Fluch um Fluch. Auch mal hörbar, bin doch alleine. Nach zwei Dritteln der fünf Millionen Stufen bekomme ich Achtung vor mir selbst: Wie konnte ich da vor sieben Stunden rauf laufen? Noch eine Treppe, noch eine, irgendwann die finale Eisenstiege, dann oben. Runter, Asphalt, steil, steiler, wehe, schwache Füße. Nach links, die Treppen, das Knochenbrecherstück, schließlich die Terrasse: Fotos. Muss sein. Der Anblick ist schön und morgen kann ich ihn ganz sicher genießen – auf Bildern.

Stufen. Oh mein Gott so viele Stufen. Selber schuld du Depp! Wieso hast du die Strecke nicht genauer studiert? Wieso diesen Irrsinn als Trainingsstrecke gebucht? Stufe um Stufe staucht mich zusammen wie ein Dampfhammer. Touristen weichen beeindruckt zur Seite. Beeindruckt wovon? Sicher sehe ich einem Gespenst nach 13 Stunden Martyrium nicht unähnlich.

Runter, Torbogen eins, Steingasse, Torbogen zwei, Uferpromenade. Schon aus hundert Meter Entfernung erkennt mich der Streckenposten am Fußgängerüberweg. Blick nach links, Blick nach rechts: Straße autofrei, also hier schon rüber. Vorbei am heftig applaudieren Helfer. Uferstück, kraftlos, auf die Brücke, kraftlos, über die Brücke, kraftlos, aber das Ziel

ist nah. Überweg ohne Polizist. Udo hat grün, die Autos rot. Rüber. Helfer halten Trassenband, sichern mir eine Gasse. Beifall. Automatisch hebt sich der Kopf, straffen sich alle Muskeln: Wenigstens im Ziel, nach 101,5 Kilometern, mindestens 2.500 Höhenmetern und über 13 Stunden voller Leiden will ich „gut“ aussehen! Der Moderator überschlägt

Runter, Torbogen eins, Steingasse, Torbogen zwei, Uferpromenade. Schon aus hundert Meter Entfernung erkennt mich der Streckenposten am Fußgängerüberweg. Blick nach links, Blick nach rechts: Straße autofrei, also hier schon rüber. Vorbei am heftig applaudieren Helfer. Uferstück, kraftlos, auf die Brücke, kraftlos, über die Brücke, kraftlos, aber das Ziel

ist nah. Überweg ohne Polizist. Udo hat grün, die Autos rot. Rüber. Helfer halten Trassenband, sichern mir eine Gasse. Beifall. Automatisch hebt sich der Kopf, straffen sich alle Muskeln: Wenigstens im Ziel, nach 101,5 Kilometern, mindestens 2.500 Höhenmetern und über 13 Stunden voller Leiden will ich „gut“ aussehen! Der Moderator überschlägt

sich fast mit mehrfach wiederholtem „Bravo Udo! Bravo, bravo, bravo!“, einige Zaungäste stimmen applaudierend zu und dann hab ich es endlich – endlich! – geschafft!

sich fast mit mehrfach wiederholtem „Bravo Udo! Bravo, bravo, bravo!“, einige Zaungäste stimmen applaudierend zu und dann hab ich es endlich – endlich! – geschafft!

Fazit zum Wettkampf

Nach 25 km war ich bereits müde, nach 35 erschöpft. Spaß hat es mir keinen gemacht, es war einfach nur Trainingsarbeit. Dergleichen kann ich ertragen, aber nicht oft. Im nächsten Jahr werde ich meiner Trainingsgestaltung, vor allem der Auswahl meiner Aufbauwettkämpfe mehr Sorgfalt angedeihen lassen. Ich habe zwei Wochen hinter mir, in denen die Belastung definitiv zu hoch war. Ohne Wettkampfcharakter und der einzigen Alternative mit leeren Händen nach Hause zu fahren, hätte ich die Tortur sicher nicht so lange ertragen. Hierin offenbaren sich sowohl Vorteil als auch Gefahr von Training in Wettkampfform: Man zwingt sich durchzuhalten und geht dabei das Risiko von Verletzungen ein.

Dass ich trotz Schwäche auf den letzten 65 Kilometern mit 13:13:49 h einen Mittelplatz im Feld belegen konnte (Platz 37 von 72 Männern), spricht weniger für mich als gegen die noch schlechter konditionierte Konkurrenz.

Fazit zur Veranstaltung

Die Strecke belohnt mit vielen Panoramen und schönen Landschaften. Und wer’s mag, wird auch die vielen bockschlechten Trailabschnitte klaglos hinnehmen. Änderungsbedarf gibt es trotzdem genug: Wenn schon als Panoramalauf ausgeschrieben, dann sollte man den Läufern die Fuschlseerunde auf der ersten Runde gönnen, in der sie das Erlebnis noch mit ausreichend Kraft genießen können. Extrem nervig sind die vielen Überquerungen stark befahrener Straßen ohne wirkliche Sicherung. Wenn der Verkehr nicht, wie sonst üblich, angehalten werden kann, dann sollte man die Route ändern. Vielleicht dient die Überschreitung des Kapuzinerberges der Begründung eines legendären Rufes: Brutal harte Strecke. Ansonsten ist nicht einzusehen, weshalb man den Berg zweimal überschreiten muss. Einmal genügt, um die beeindruckende Aussicht von dort oben zu genießen.

Ältere Läufer, denen das wichtig ist, seien darauf hingewiesen: Die Altersklasseneinteilung des Laufes ist in hohem Maße ungerecht. Alle Läufer 50 Jahre und älter, werden in einen Topf geworfen, starten in Ak III. Es erübrigt sich diesen Unsinn näher zu erläutern (Meine Platzierung in Ak III: Platz 6 von 21).

Organisation, Versorgung und vor allem Freundlichkeit (!) aller Helfer waren hervorragend. Da gibt es nur Positives zu vermelden. Das Startgeld von 95 Euro reißt ein ziemliches Loch ins Portemonnaie. Ich will es dennoch nicht kritisieren, weil mir die Einnahme-Ausgabe-Rechnung eines so aufwändigen Laufes zu wenig geläufig ist.

Achtung: Die Strecke wurde inzwischen geändert. Mehr Höhenmeter, mehr Trails, dem allgemeinen Trend des Berglaufwahnsinns nachlaufend.