Einige Bilder im Bericht können durch Anklicken vergrößert werden. Oder hier klicken, um das Album als Diashow anzuzeigen. |

Alles geben! – 100 km Thüringen Ultra 2012

Im Ringen gegen zunehmende Erschöpfung stundenlang zu leiden ist hart. Kaum auszuhalten ist jedoch die Ungewissheit, ob ich den Wettlauf gegen die Zeit doch noch gewinnen kann. Wieder der Blick zur Uhr ... Wird sich die neunmalverfluchte Schinderei lohnen? Kann’s nicht einschätzen! Wie weit noch? Vier Kilometer oder vielleicht dreieinhalb? Hab auch kein Gefühl für mein Tempo. Dazu müsste ich an meiner GPS-Uhr rumdrücken, mich konzentrieren, doch die dafür nötige Willenskraft bringe ich nicht mehr auf. Ich laufe am Limit. Aber wird das reichen? Durchquere ein Gewerbegebiet. Riesiges Areal. Kein Mensch weit und breit, alles mausetot am Samstag. Sonne brennt vom Himmel. Mund trocken. Wüste. Wüste mitten in Thüringen. Kann kaum noch denken. Brodeln im Kopf, stures Wollen, dumpfes Sehnen. ‚Noch eine Viertelstunde leiden. Dann habe ich ausgelitten. „Gelitten“? Das Wort gibt’s gar nicht – oder doch? Ich leide, ich litt, ich habe gelitten … Okay also: Bald habe ich zu Ende gelitten. Hört sich blöd an. Sch … drauf! Halt durch! Es kann noch klappen! Es muss klappen! Unter 10 Stunden! Ich schaffe das!! Aber was, wenn nicht …?’

Worum geht’s eigentlich?

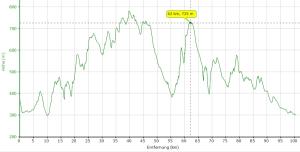

2.500 Trainingskilometer stehen seit Anfang Januar zu Buche. Und alle hatten sich dem (Leistungs-) Höhepunkt meiner Laufsaison 2012 unterzuordnen: Thüringen Ultra, 100 Kilometer, „gewürzt“ mit 2.150 Höhenmetern. Mit elf Vorbereitungswettkämpfen über Ultra- oder Marathondistanz und zwei Halbmarathons versuchte ich mich gegen die lange Strecke und die Höhenmeter zu wappnen.

Ohne anspruchsvolles Ziel mutet sich niemand sechs Monate knochenhartes Training zu. Mit der Definition eines solchen Zieles hat man es als Vertreter der Gruppe „Ferner-liefen“ nicht leicht. Gegen wen soll man wettkämpfen? In der Altersklasse? Das scheitert schon an der Unübersichtlichkeit des Feldes. Während des Wettkampfs weißt du selten, wer aus deiner Alterklasse vor dir rangiert. Letztlich bleibt als Prüfstein nur ein Zeitlimit. Klingt einfach, ist es aber nicht. Keine der Strecken über 100 Kilometer entspricht auch nur annähernd den übrigen. Biel mit seinen vergleichsweise harmlosen Hügeln war weniger hart als die Ulmer Laufnacht, um meine bisherigen 100 km-Erfahrungen aufzuzählen. Und der bevorstehende Thüringen Ultra führt über fast dreimal so viele Höhenmeter, wie die Runde um Ulm. Ohne (eigene) Referenzzeit auf so einer Strecke, hat ein Zeitziel schon was von Russischem Roulette: Wählst du die falsche Kammer, dann schießt du dir in den Kopf. Folge: Sofortiges Ende, keine Fortsetzung. Wählst du dein Zeitziel zu anspruchsvoll, dann brichst du ein. Folge: Misserfolg, vorher endlose Quälerei auf dem finalen Abschnitt.

Trotzdem hatte ich mich schon bei der Saisonplanung auf 10 Stunden als Limit festgelegt. Der Trainingsfortschritt bestärkte mich darin. Ich kam immer besser in Fahrt, war besser „drauf“ als letztes Jahr – um einiges besser sogar –, hoffte deshalb insgeheim das Limit sogar deutlich zu unterbieten. Und dann kamen das Tapering der letzten zwei Wochen und mit ihm die Skepsis. Ein orthopädisches Wehwehchen am rechten Fuß gesellte sich hinzu, das meine Zweifel wild ins Kraut schießen ließ – wie immer vor einer harten „Prüfung“. Erfahrung hilft mir diesen Zustand als „alten Bekannten“ zu begrüßen, was die Unsicherheit aber um keinen Deut mindert. In den letzten Tagen vor der „Prüfung“ treten diffuse Ängste an die Stelle des Zweifels. Ich fühle mich wie ein Prüfling auf der Schwelle zum Examen, nicht wissend, welche von zig möglichen Aufgaben ich werde bearbeiten müssen. Selten hatte ich die Hosen so gestrichen voll wie vor diesem Lauf …

Wir reisen Donnerstag in Fröttstädt an, zwei Tage vor dem Ereignis. Wieder so ein Ort, den außer Einheimischen oder Laufverrückten niemand kennt. Ein Dorf in Thüringen mit 400 Einwohnern, für ein Wochenende im Juli der Nabel der Ultrawelt. Fröttstädt liegt zwischen Eisenach und Gotha, etwa vier Kilometer vor den Hängen des Thüringer Waldes. Der sieht recht harmlos aus von hier, bewaldete Hügel eher, denn schroffe Berge. Doch das täuscht und zwar gewaltig, wie ich vom Supermarathon über den Rennsteig (ca. 73 km, 1.500 Hm) weiß. Der

Rennsteig – einer von Deutschlands bekanntesten Wanderwegen, der sich über die komplette Länge des Thüringer Waldes erstreckt – spielt auf unserem Weg nur eine Statistenrolle, wird lediglich zweimal gekreuzt. Damit ist klar, dass unsere Route eine doppelte Überschreitung des Thüringer Waldes verlangt, was die vielen Höhenmeter teilweise erklärt.

Rennsteig – einer von Deutschlands bekanntesten Wanderwegen, der sich über die komplette Länge des Thüringer Waldes erstreckt – spielt auf unserem Weg nur eine Statistenrolle, wird lediglich zweimal gekreuzt. Damit ist klar, dass unsere Route eine doppelte Überschreitung des Thüringer Waldes verlangt, was die vielen Höhenmeter teilweise erklärt.

2.150 Höhenmeter sind diesmal nicht die ganze Wahrheit. Ein Abschnitt der angestammten Strecke wurde von einem Waldbesitzer gesperrt. Die fällige Streckenänderung beschert uns letztlich etwa 2.300 Höhenmeter und 100,22 Kilometer. 220 Meter horizontal und 150 in der Vertikale mehr klingt selbst in meinen Ohren wie „darauf kommt’s nun auch nicht mehr an“! Gemessen an der schieren Endlosigkeit eines Hunderters stimmt das auch. In Laufzeit für meinen Leistungsbereich umgerechnet ergibt der Umweg allerdings 6 bis 8 Minuten plus. Kein unbedeutender Malus im Hinblick auf mein anspruchsvolles Zeitziel … Den Druck in meiner Magengegend hätte diese Rechnung sicher noch um einige Hektopascal erhöht, was ein Schutzmechanismus meines hasenfüßigen Selbst jedoch verhinderte. Erst nachträgliches, zigfaches Wiederkäuen und Analysieren des Erlebten ließ den Gedanken zu …

Ouvertüre

Ich sitze auf überdachter Terrasse, schlürfe heißen Kaffee aus einem Kunststoffbecher, vertilge belegte Brötchen und versuche wach zu werden, was dem Wecksignal meines Handys vor einer halben Stunde nur ansatzweise gelang. Um mich rum überwiegend schweigende Menschen, gedämpfte Gespräche, der Nachtzeit entsprechend. Offenkundig hellwache, unablässig plappernde, mir deshalb völlig wesensfremde Exemplare gibt es aber auch. Einen von ihnen kenne ich, sah ihn zuletzt vor zwei Wochen als 12h-Läufer in Fellbach bei Stuttgart. Ich beneide diese Typen: Wahrscheinlich verfügt ihr Organismus bereits jetzt über kräftigen Blutdruck, eine messbare Herzfrequenz und Gehirnströme mit denen man Glühbirnen zum Leuchten bringen könnte. Ich brauche Anlaufzeit. Wenn ich mir etwas überhaupt nicht vorstellen kann, dann in gut einer Stunde zu einer 100 Kilometer-Runde aufzubrechen. In meiner Selbstwahrnehmung existiert kein Hauch von Ausdauer, Kraft und Kampfbereitschaft. Natürlich kenne ich diese frühmorgendliche Teilnahmslosigkeit, weiß, dass sie mit meiner tatsächlichen Form nicht korrespondiert und sorge mich deshalb auch nicht.

Von der zum Zeltplatz umfunktionierten Wiese nebenan strömen nun immer mehr Menschen in Laufkleidung zum Frühstück. Unablässig schleppen Frauen des Dorfes belegte Brötchen, Kaffee und andere Frühstücksalternativen herbei, teilen aus und kassieren den kaum nennenswerten Obolus. In einem anderen Eck haben bereits Verpacken und Abgabe von Wechselkleidung begonnen, die man zu bestimmten Verpflegungspunkten bringen wird. Im Gemeindehaus läuft die Ausgabe der Startnummern, Nachmeldungen werden getätigt. Dutzende Helfer, die noch früher als ich aufstehen mussten, sind am Werk.

3:25 Uhr: Nichts zu tun. Vollkommen sinnlos um diese Zeit, dennoch suche ich die Toilette auf … … … Wie gesagt: Vollkommen sinnlos. Im Eingang zum Gemeindehaus treffe ich Jörg. Ein paar der üblichen Sätze fliegen hin und her – Marke „Pfeifen-im-dunklen-Wald“ –, dann verabschiedet er sich dorthin, wo mir kein Erfolg beschieden war.

3:40 Uhr: Es wird Zeit Wärmejacke, lange Hose und – nicht vergessen!!! – die Brille abzulegen. Bin ich jetzt wacher als vor einer Stunde? Möglich. Vielleicht kommt es mir auch nur so vor, weil das Neonlicht im Umkleidezelt erbarmungslos in die Augen sticht. Ich verstaue meine Habseligkeiten in einer mitgebrachten Plastiktüte und marschiere zur Deponie. Blaue Müllsäcke und Stifte zur Beschriftung liegen bereit. Plastiktüte in den Müllsack, mit Knoten verschließen und Startnummer „76“ drauf schreiben. Wohin damit? „Alles auf den Haufen da! Wir räumen das nachher in Ruhe weg!“ Zwischenzeitlich wuselt es wie im Ameisenhaufen und lautes Stimmgewirr füllt den Raum unterm Terrassendach. So ist die Einweisung in Strecke und Markierung, der nur wenige lauschen, kaum zu verstehen.

Aufbruch

3:55 Uhr: Noch mal in den Toilettencontainer zur Entwässerung und dann rasch zum Start. Ein letztes Mal arbeite ich meine gedankliche Checkliste ab: Schuhe fest geschnürt, Doppelknoten geschlungen, Energiegel (12 Beutel) in Gesäßtasche und seitlichen Laschen verwahrt, Armgelenktasche mit Papier für Notfälle angelegt, Digicam liegt in der rechten Hand, GPS-Knecht ist einsatzbereit und auf Null gestellt. Alles passt. Im gleißenden Licht schieße ich ein paar Fotos von der Startaufstellung und höre auch schon den Countdown … 5, 4, 3, 2, 1 und Los. Unmittelbar nach der Startlinie umfängt mich Nacht. Daran ändern auch die von Feuerwehrleuten entfachten Fackeln entlang der ersten Streckenmeter nichts. Wir trappeln im Licht der Straßenbeleuchtung durch das schlafende Fröttstädt, auch am Fenster meiner schlummernden Ines vorbei. Dort scharf nach links und kaum fünf Minuten nach dem Start liegen die Häuser von Fröttstädt hinter uns.

Tatsächlich dämmert es schon. Der fahle Streifen Licht im Osten genügt, um auf einwandfreiem Asphalt sicher zu laufen. Beidseits ziehen Felder vorbei, bisweilen Büsche, selten ein Baum. Feldweg oder Straße? Einerlei, keine Menschenseele ist um diese Zeit unterwegs. Ich komme flott voran und halte mich im vorderen Feld. Natürlich habe ich keinen „Schimmer“ wie weit vorne. Oder vielleicht doch? Ist das dort vorne der „Schimmer“ eines Vorausradlers? Oder jener eines Begleiters? – Hätte es sich in den nun schon fast zehn Jahren meines Marathondaseins nicht so oft wiederholt, wäre ich überrascht: Alle Zweifel, alle Ängste blieben hinter der Startlinie zurück; ausgeruht, leichtfüßig, scheinbar ohne Kraftaufwand trabe ich vorwärts. In großen Abständen, mehr beruhigende Bestätigung, denn notwendige Richtungsweisung, blinken rote oder weiße Leuchten. Heute trage ich keinen Pulsgurt und verzichte bewusst auf Tempokontrolle. Ich setze ganz und gar auf mein Laufgefühl und beginne in einer Pace, die mich deutlich unter 10 Stunden nach Fröttstädt zurückbrächte – vorausgesetzt ich überschätze meine Tagesform nicht …

Im Frühtau zu Berge …

Wir haben einen Ort hinter uns gelassen, mehr thüringische Felderwirtschaft passiert, die Autobahn A4 unterquert und steuern nun – erstmals auf einer Schotterpiste – die erste bewaldete Höhe an. Zum Glück ist es inzwischen hell genug, denke ich noch, als mich auch schon der dunkle Tunnel des Laubwaldes verschluckt. Übergangslos falle ich in den Status „erstes Büchsenlicht“ zurück. Kein Problem, der Weg weist keine Stolperfallen auf. Es geht sanft bergan, so sanft, dass es mein Fortkommen kaum verzögert. Schon in dieser Frühphase kann man nicht mehr von einer Läuferkette sprechen. Auf längeren Geraden fängt mein Blick zwei, drei, selten mehr Konkurrenten ein. Bald – so scheint mir – werde ich völlig allein den Thüringer Wald durchstreifen. Eine Perspektive, die mich nicht schreckt, weil alleine unterwegs zu sein, in Gedanken versunken, grübelnd, reflektierend, für mich die schönste Form des Laufens darstellt.

… wir zieh’n, fallera, …

Und wie steht’s mit der Gefahr sich zu verlaufen? Die Route ist nicht üppig, aber unübersehbar markiert. Bänder hängen schlaff an Ästen oder ein auf den Boden gepinseltes, gelbes „u“ mit eindeutigem Pfeil bestätigt den korrekten Laufweg. Sperrbänder sichern unvorhersehbare, „widersinnige“ Richtungsänderungen und im anfänglichen Dreiviertel- bis Siebenachtel-Dunkel des Waldes geben Lichtzeichen Sicherheit. Auch kleine Schilder mit dem Logo des Laufes, der Aufschrift „Ultra“ plus Pfeil, wurden stellenweise angebracht. Verlaufen unwahrscheinlich …

… es grünen die Wälder und Höh’n, fallera.

Der erste Buckel liegt hinter mir, ich folge dem Waldrand talwärts. Einmal mehr unterdrücke ich den Wunsch die Landschaft im Bild festzuhalten, dafür ist es noch zu dunkel. Kurzer Halt an der ersten Verpflegungsstelle in einem winzigen Weiler: Mit zwei Bechern Wasser spüle ich eins der mitgeführten Gels hinunter und verschmähe mit Bedauern das üppige, sonstige Angebot an Trink- und Essbarem. Wie erwartet finde ich mich sofort im nächsten Forst und einem weiteren Anstieg wieder. Der zieht sich nun schon länger und auch anspruchsvoller aufwärts. Keine wirklichen Härten allerdings, wenn man von einem verwachsenen und auf den letzten fünfzig Metern schmierig steilen Abschnitt absieht. „Das Stück möchte ich nicht als Letzter laufen müssen!“ raunt mir ein Mitläufer kurzatmig zu, als wir uns fast zeitgleich auf eine feste, quer zum Hang verlaufende Schotterpiste „retten“. Ich brumme ein bestätigendes „Ja!“, kann mir gut vorstellen, wie die Füße unserer Nachfolger das Steilstück in eine schmierseifige Rampe verwandeln.

Wir wandern ohne Sorgen singend in den Morgen …

Abwärts jetzt auf nicht immer verlässlichem Untergrund. Erst mäßig geneigt, später ziemlich abschüssig, zuletzt mit voller Konzentration in einem Hohlweg, wo Regenwasser tiefe Rinnen grub und dabei massenhaft Geröll freilegte. Dann scharf nach links und … fast die falsche Passage in Richtung einer Wiesenmulde nehmend. Die steuere ich wenig später tatsächlich an und arbeite mich über die weichen Polster der Grasnarbe voran. Zum ersten Mal werfe ich einen Blick auf die Anzeige meines elektronischen Dieners am Handgelenk und bin verblüfft: Schon so weit und so lange!?? Der Start liegt bereits mehr als 14 Kilometer und über 1:20 h zurück! Liegt es an der gewaltigen, Ehrfurcht gebietenden Strecke, dass ich mich so verliere in Zeit und Raum?

„Verwirrung“, die erste!

Es herrschen ideale Witterungsbedingungen für einen Langdistanzwettkampf: Windstelle, keine allzu hohe Luftfeuchtigkeit, nicht zu kalt und nicht zu warm, etwa 15, 16°C. So sehr mir der frühe Startzeitpunkt gegen den Strich geht, so dankbar bin ich für die klimatischen Begleiterscheinungen. Bis mich die Sonne zwischen Bäumen erwischt, werden noch ein paar Stunden

vergehen. Unterm dichten Blätterdach, im Halbdunkel, strebe ich mit langen Schritten talwärts, Kilometer 17, dann 18. Wie muss man laufen, um abwärts Zeit gut zu machen und trotzdem

ökonomisch mit dem Energievorrat umzugehen? Keineswegs „bolzen“, wie manchmal auf Marathondistanz. Aber auch nicht „bremsen“, möglichst wenig Kraft mit Abfangbewegungen verlieren, flüssig und weiträumig Schritte setzen, es laufen lassen. Stückweit voraus rennt jemand. Ein Begleitradler schießt von hinten an mir vorbei und schließt zu diesem Jemand auf. Zeitgleich, wie auf Kommando, biegen beide nach links ab und verschwinden im Dunkel eines in spitzem Winkel einmündenden Weges. Schlagartig springt mich totale Verwirrung an: Keine Markierung an dieser Stelle! Nichts deutet dorthin, wo das Tandem Radler-Läufer gerade noch schemenhaft auszumachen ist. Völlig verunsichert trabe ich ein paar Meter weiter und finde das kleine, gelbe „u“ samt Pfeil. Einmal, zweimal, dreimal. Was ist da los? Es scheint mir unmöglich, dass die beiden ohne Markierung einfach so vom Weg abweichen. Kennen die den Weg, achten deshalb nicht auf Wegweisungen? Und: Hat sich vielleicht jemand einen bösen Spaß erlaubt, die korrekten Pfeile am Abzweig entfernt und hier irreführende auf den Boden gesprüht? Ich bleibe stehen, drehe mich um, ganz und gar Fragezeichen. Ein paar Sekunden warte ich, hoffe auf Nachfolger. Niemand kommt. Verdammter Mist! Das ist ein Wettkampf! Ich habe keine Lust hier festzuwachsen und massenhaft Zeit zu verschenken. In die falsche Richtung zu laufen, kann ich mir aber noch weniger erlauben …

vergehen. Unterm dichten Blätterdach, im Halbdunkel, strebe ich mit langen Schritten talwärts, Kilometer 17, dann 18. Wie muss man laufen, um abwärts Zeit gut zu machen und trotzdem

ökonomisch mit dem Energievorrat umzugehen? Keineswegs „bolzen“, wie manchmal auf Marathondistanz. Aber auch nicht „bremsen“, möglichst wenig Kraft mit Abfangbewegungen verlieren, flüssig und weiträumig Schritte setzen, es laufen lassen. Stückweit voraus rennt jemand. Ein Begleitradler schießt von hinten an mir vorbei und schließt zu diesem Jemand auf. Zeitgleich, wie auf Kommando, biegen beide nach links ab und verschwinden im Dunkel eines in spitzem Winkel einmündenden Weges. Schlagartig springt mich totale Verwirrung an: Keine Markierung an dieser Stelle! Nichts deutet dorthin, wo das Tandem Radler-Läufer gerade noch schemenhaft auszumachen ist. Völlig verunsichert trabe ich ein paar Meter weiter und finde das kleine, gelbe „u“ samt Pfeil. Einmal, zweimal, dreimal. Was ist da los? Es scheint mir unmöglich, dass die beiden ohne Markierung einfach so vom Weg abweichen. Kennen die den Weg, achten deshalb nicht auf Wegweisungen? Und: Hat sich vielleicht jemand einen bösen Spaß erlaubt, die korrekten Pfeile am Abzweig entfernt und hier irreführende auf den Boden gesprüht? Ich bleibe stehen, drehe mich um, ganz und gar Fragezeichen. Ein paar Sekunden warte ich, hoffe auf Nachfolger. Niemand kommt. Verdammter Mist! Das ist ein Wettkampf! Ich habe keine Lust hier festzuwachsen und massenhaft Zeit zu verschenken. In die falsche Richtung zu laufen, kann ich mir aber noch weniger erlauben …

Widerstrebend und voller Zweifel folge ich den Pfeilen, finde weitere, auch Bänder und erreiche wenig später einen Abzweig. Diesmal weisen mehrere Markierungen im rechten Winkel nach links und … steil nach oben. ‚Wenn ich da umsonst rauf renne … aber gibt’s das denn: Einen Idioten, der über mehrere hundert Meter die Wegweisung fälscht?’ Logik heftet diese Version unter „unwahrscheinlich“ ab, doch die Ungewissheit bleibt … eine Minute … zwei … bis ich hinter einer Biegung zwei Läufer im steilen Hang erkenne.

Lichtspiele

Noch immer in Aufwärtsbewegung greift mein Blick in einer breiten Waldschneise weit nach Osten. Zwischen den Spitzen entfernter Fichten und dichter Bewölkung malt die aufgehende Sonne mit warmen Farben. Mehrmals bleibe ich stehen, um das Naturschauspiel als bleibende Erinnerung einzufangen. „Ein schöner Anblick!“ meint ein Mitläufer, den ich vor kurzem überholte und

der nun gehend aufschließt. „Wunderschön und wert fotografiert zu werden!“ bekräftige ich und trabe davon. Himmlische Bildkompositionen aus Wolkenmustern, Grau- und Pastelltönen, gerahmt im Schattenriss hoher Fichten beeindrucken mich ein ums andere Mal … und der Wettkämpfer regt sich auf, weil der schwärmerische Fotonarr gut und gerne eine halbe Minute mit Knipsen verschenkt …

der nun gehend aufschließt. „Wunderschön und wert fotografiert zu werden!“ bekräftige ich und trabe davon. Himmlische Bildkompositionen aus Wolkenmustern, Grau- und Pastelltönen, gerahmt im Schattenriss hoher Fichten beeindrucken mich ein ums andere Mal … und der Wettkämpfer regt sich auf, weil der schwärmerische Fotonarr gut und gerne eine halbe Minute mit Knipsen verschenkt …

Drei Männer im Thüringer Wald

Überhaupt scheint es mir an der Zeit dem geneigten Leser zwei Herren vorzustellen, die mich auf dem langen Weg durchs thüringische Bergland kommentierend, ihre grundverschiedenen Naturelle auslebend und deshalb nicht selten streitend begleiten. Natürlich sind sie für niemanden sichtbar, auch nicht für mich. Hören kann sie gleichfalls keine Menschenseele, dafür liegen sie mir umso häufiger in den Ohren. Unter normalen Umständen machen die beiden kaum Aufhebens von sich, ruhen versöhnt – wie ein Mann – in meiner Großhirnrinde. Nur ist ein 100 Kilometer-Wettkampf alles andere als der „Normalfall“, und mit wachsender Beanspruchung treten die Herren ins Rampenlicht, tragen ihre Weisheiten vor, einerlei, ob ich sie hören will oder nicht. Im ersten – ich nenne ihn „Hermann“, weil das ein herrisch kraftvoller Name ist, der ihn nicht per se als Schwächling oder Hasenfuß abstempelt – manifestiert sich alles Mäßigende, Zögerliche, Zweifelnde, Ruhe- und Mußesuchende, durchdrungen von allerlei Ängsten. Kein reiner Pessimist, auch Bewahrer mit Schutzinstinkten, denn immerhin rät er wo nötig zu verhaltenem Tempo. Sein Alter Ego heißt „Oliver“. Warum „Oliver“? Weil ich’s nicht plakativ mag, die Anrede ihn nicht als unvorsichtigen Springinsfeld diffamieren soll. Und, weil ich einer netten Bekanntschaft dort in Fröttstädt ein persönliches Andenken stiften möchte. Seiner Natur entsprechend kennt man Oliver als ehrgeizigen Grenzgänger, seltener auch Wettkämpfer, der manchmal unüberlegt agiert, bisweilen rücksichtslos gegen sich selbst.

Oliver hat sich nach der Zeitverlust-Standpauke in sein Schneckenhaus zurückgezogen. Auf breiter Piste und unerwartet mühelos bewältige ich die letzten Höhenmeter des aktuellen Anstieges, der mich alsbald auf abschüssigem Weg dem nächsten Tal näherbringt. Die Sicht wird frei und erzwingt einen neuerlichen Fotostopp: Ein Dorf duckt sich in die schützende Senke zwischen den Höhen des Thüringer Waldes. Weiter abwärts, der Stimme entgegen. Immer lauter schallt sie mir durch Grün entgegen, zweifelsfrei ein von Elektronik via Lautsprecher verstärkter Kommentar. Morgens um kurz nach sechs? Wer hört da zu? Er sieht mich, bevor ich ihn sehe, begrüßt mich auch schon mit Namen und verrät allen meine Herkunft. Allen? Nur ein paar Damen blicken mir vom Verpflegungspunkt erwartungsvoll entgegen, beklatschen meine Ankunft. Ich verstehe: Moderation für die Motivation. Es tut immer gut, den eigenen Namen zu hören, als Person und nicht nur als Startnummer wahrgenommen zu werden. Dann schiebt er noch die Information nach, dass ich auf Platz 15 liege, was Oliver zusammenzucken und ungeduldig mit den Füßen scharren lässt. Ob es mir zum Vorteil gereicht die Platzierung zu kennen? Ich teile Hermanns Skepsis …

Gelbeutel rausnesteln, aufreißen, Glibber in den Mund drücken, Wasser nachschütten. Sechs, acht Augenpaare verfolgen gespannt mein Tun. Schon vor ihrer Rede ist die Enttäuschung fast mit Händen zu greifen: „Wir haben so tolle Leckereien vorbereitet und keiner bedient sich!“ Randvoll mit schlechtem Gewissen beeile ich mich zu versichern: „Keine Bange, da kommen noch viele, das geht alles weg!“

„Verwirrung“, die zweite!

Oberhalb des Dorfes stehe ich vor einer Wiese. Foto. Weiter. Wohin? Rechts oder links? Links leuchtet es mir von zwei Stellen „weiß“ entgegen, was sich dann tatsächlich als Markierungen entpuppt. Durch eine Wiesenmulde, runter und wieder rauf, der Weg verliert sich in hohem Gras. Geradeaus oder rechts? Doch wohl eher geradeaus, bergan!? Weiter. Rein in den Wald. Nirgendwo Markierungen. Falscher Weg? Noch ein Stück weiter. Kein „u“, kein Pfeil, kein Band. Mist! Eine gelbe Linie, quer zum Weg, hält mich auf. Ich bin nicht mal sicher, ob sie vom Veranstalter stammt. Auf jeden Fall habe ich mich verlaufen. Zurück oder nach rechts durch das Waldstück, in dem ich den richtigen Weg vermute? Über eine Andeutung von Pfad gelange ich zurück auf die Strecke. Bin ich jetzt richtig? Blick zurück. Zwei Mitläufer folgen, also entspanne ich mich wieder … Oliver beklagt die verlorenen Sekunden und schimpft auf die schlechte Markierungsarbeit an besagter Stelle. Kostete doch höchstens 20, 30 Sekunden und wahrscheinlich hattest du bloß Tomaten auf den Augen mäßigt Hermann den aufkeimenden Unmut. Wer von den beiden richtig liegt, spielt keine Rolle. Die Verunsicherung wegen des aus unerfindlichen Gründen abbiegenden Läufer-Radler-Tandems vorhin und nun das tatsächliche, wenn auch kurze Verlaufen wirken lange nach: Jedes Mal nach kurzer Distanz ohne Sichtzeichen, auch wenn Abbiegen gar nicht möglich war, schrillen meine Alarmglocken.

Im Nadelwald

Er mag giftig sein, ist aber wunderschön anzuschauen, der Rote Fingerhut. Immer wieder bewundere ich Kolonien der Pflanze oder prächtige Einzelstücke auf meinem ansonsten ereignislosen Weg aufwärts durch schier endlose Fichtenwälder. Kurz auch parallel zu einer Straße – Woher? Wohin? – über sie hinweg, jenseits weiter im Nadelwald. Neuerlich quere ich eine Straße und finde mich auf eigenartig vertrautem Pfad wieder. Die Empfindung reift nicht zur Erkenntnis. Erst nachträgliches Studium der Route ergibt: Ich laufe ein kurzes Stück über den Rennsteig und … stehe vor der nächsten Verpflegungsstation an der „Glasbachwiese“. 27 Kilometer gehören jetzt mir.

Abwärts, aufwärts, kurz nach der Glasbachwiese auch auf zwei Kilometern frisch aufgeschotterten Weges, wieder rauf und neuerlich runter – ich nehme es wie es kommt. Alles passt, ich fühle mich gut und noch energiegeladen. Natürlich spüre ich die inzwischen 30 Kilometer in den Beinen. Und selbstverständlich haben alle Zipperlein nach und nach ihre Bedenken angemeldet – die Kniescheiben tun es noch. Randerscheinungen allesamt,

tausendmal gespürt und tausendmal ist nix passiert. Und auch heute wird nix passieren. Sogar die jüngste Malaise am rechten Knöchel (oder der Achillessehne??), zuletzt in Fürth für kurze Zeit extrem schmerzhaft und fast einen Abbruch erzwingend, schweigt kooperativ. Ich bin optimistisch: Aus der Abteilung Orthopädie wird mir heute kein Knüppel zwischen die Beine fliegen!

tausendmal gespürt und tausendmal ist nix passiert. Und auch heute wird nix passieren. Sogar die jüngste Malaise am rechten Knöchel (oder der Achillessehne??), zuletzt in Fürth für kurze Zeit extrem schmerzhaft und fast einen Abbruch erzwingend, schweigt kooperativ. Ich bin optimistisch: Aus der Abteilung Orthopädie wird mir heute kein Knüppel zwischen die Beine fliegen!

Erinnerungen

Die Ansicht ist mir noch gut im Gedächtnis: Wiesen und bewaldete Hügel oberhalb der Ortschaft Brotterode, die man von hier gar nicht erkennen kann. Auf diesem Weg umfuhr ich 2009 den Großen Inselsberg mit dem Rad. Ich war verletzt, mit ärztlichem Laufverbot belegt und hatte die Ehre Kraxi (Hannes Kranixfeld) beim Supermarathon über den Rennsteig (73 km) zu coachen (Platz 8 damals, in 5:49:39 h!). Der Große Inselsberg stellt vor allem wegen der Treppen beim Abstieg eine unüberwindliche Hürde für Radler dar. Deshalb der Umweg, um Kraxi an der „Grenzwiese“ wieder zu treffen. Exakt diesen Weg schlage ich auch heute ein. Heuduft fächelt von einer gemähten Wiese herüber, kein spürbares Lüftchen regt sich. Düstere Wolken lasten über dem Tal. Vor einer Weile blinzelte ich in die ersten Strahlen der Morgensonne und erwartete einen heiteren Tag. Aufbruchstimmung machte sich bei Oliver breit. Stattdessen

verhüllt sich der Morgen zusehends, droht Richtung Schlechtwetter abzudriften. Angesichts der nach wie vor idealen Laufbedingungen und der Aussicht, dass sie noch eine ganze Weile erhalten bleiben, schickt Hermann dankbare Gedanken gen Himmel.

verhüllt sich der Morgen zusehends, droht Richtung Schlechtwetter abzudriften. Angesichts der nach wie vor idealen Laufbedingungen und der Aussicht, dass sie noch eine ganze Weile erhalten bleiben, schickt Hermann dankbare Gedanken gen Himmel.

Dann und wann überhole ich einen Mitläufer und Oliver notiert stolz und vergnügt die neue Platzierung. Mittlerweile rangiere ich auf Platz 11. Im Grunde darf mich das nicht interessieren. „Du musst dein eigenes Ding machen“ mahnt Hermann! Jeder infolge Ehrgeizes zu schnell gelaufene Meter wäre ein taktischer Fehler, mit verheerenden Spätfolgen, wenn es häufiger geschieht. Ich stelle meine Tempogestaltung immer wieder auf den Prüfstand. Nicht mittels Uhr und Kilometerzähler. Ich versuche zu spüren, ob Geltungsstreben und Wetteifern meine Schritte in bedenklicher Weise beschleunigen. Ergebnis: Ich weiß es einfach nicht!

„Verwirrung“, die dritte und vierte!

Ein weiteres Mal berührt die Route den Rennsteig, beim Verpflegungspunkt an der „Grenzwiese“ – Km 38. Ich sauge Gel aus dem Beutel, trinke Wasser nach, fülle wohl auch erstmals einen Becher Cola in den Bauch – eine spontane Eingebung. Trinkend und im Aufbruch schaue ich mich um, könnte aber nicht beeiden je hier gewesen zu sein. Merkwürdig. – Kilometer um Kilometer arbeite ich mich voran. Nichts ereignet sich, nichts prägt sich ein. Irgendwo auf diesem Abschnitt überschreite ich Marathondistanz und auch den höchsten Punkt der Strecke. Die nächste Tränke, bei Km 43, hält flüssige Labsal und eine gute Portion Ratlosigkeit bereit. „Super Lauf!“ ruft mir ein Zaungast zu, um mir anschließend zu versichern, dass ich auf einem guten 15. Platz unterwegs bin. Das verstehe nun wer will. Gemäß Olivers Protokoll haben wir uns längst einen Platz unter den ersten zehn erkämpft. Abgesehen von zwei Staffelläufern (die gingen eine Stunde später ins Rennen und tragen andersfarbige Startnummern) hat uns niemand überholt. Rannte ich die ganze Zeit einer Illusion hinterher? Mit einer Stimme Mehrheit beschließen Hermann und ich den Platzierungsquatsch fortan zu ignorieren und das ist gut so. Wie gut, davon wird noch zu reden sein …

„Verwirrung“, die fünfte!

Ein asphaltierter Radweg führt mitten durch den Thüringer Wald. Darüber sollte ich mich wundern, weil nirgendwo Straßen oder Ansiedlungen auszumachen sind. Noch mehr Anlass zum Nachdenken sollte mir geben, dass der Radweg in großzügigen Kurven verläuft. Nach über vier Laufstunden und abertausend Schritten gibt sich mein Geist allerdings mehr und mehr mit reiner Wahrnehmung zufrieden. Verstehen wird Zufall, braucht vor allem Zeit bis es sich bahnbricht. „Bahn“ ist das richtige Stichwort: Ich laufe auf einer aufgelassenen Schienentrasse, was mir klar wird, als der Weg eine Senke auf einem Damm überwindet. Niemand füllt Mulden mit abertausend Tonnen Material auf, um einen Radweg zu bauen. Fotostopp, um ein Bild der idyllischen von Wald umstandenen Wiese mitzunehmen.

Unmerklich senkt sich das Asphaltband, durchschneidet dabei Hügel und Wälder. Gerade so viel Neigung, dass eine Lok ihre Last noch bergwärts ziehen konnte. Fast erwarte ich so ein rauchendes, dampfendes Eisenwesen hinter der nächsten Biegung heranfauchen zu sehen. Manches Unwirkliche zischt durch den Kopf, wenn man lange und einsam unterwegs ist. Ich komme flott voran, mache Zeit gut. Andere offenbar auch. Erstmals höre ich hinter mir Stimmen von Läufern. Stimmen, die sich nähern. Eine plötzliche Spitzkehre nach rechts stürzt mich in völlige Konfusion. Das war eindeutig eine ehemalige Bahnstrecke und hier setzt sie sich ebenso unzweifelhaft fort. Aber Züge können doch keine Spitzkehren bewältigen, nicht mal scharfe Kurven!!??*

*) Wen das Rätsel der Bahnstrecke mit Spitzkehre so wenig ruhen lässt wie mich, der kann sich bei Wikipedia Aufschluss verschaffen. Nur so viel vorweg: Die Lösung heißt „Kopfbahnhof“.

Meine „Häscher“ holen auf. Ich drehe kurz den Kopf: Zwei Läufer und ein Radler. Voraus überspannt eine schmale Brücke ein Sträßchen in schluchtartigem Einschnitt. Hohe Metallgitter sollen verhindern, dass jemand unabsichtlich oder in selbstmörderischer Absicht von der alten Eisenbahnbrücke in den Tod stürzt. Danke, dass ihr mich verfolgt! Ich stoppe, wende mich um und belebe das Motiv mit meinen Verfolgern. Ein paar Schritte später wiederhole ich den Dank, denn hier öffnet sich der dunkle Schlund eines Tunnels, und hinterm Ausgang gelingt ein einigermaßen kurioses Bild. Am Größenverhältnis der Läufer zum vergleichsweise schmalen Tunnelportal kann man ermessen, wie klein die Schienenfahrzeuge gewesen sein müssen.

Unter Spannung

Dass die Jäger schließlich an mir vorbeiziehen, kann und darf ich nicht verhindern. Auf dem idealen, stetig abfallenden Untergrund spüre ich die Belastung in einer Weise, die eindringlich vor Tempoverschärfungen warnt und ein Fragezeichen setzt: Kann das gut gehen? – 52 km, Blick zur Uhr, rechnen. 53 km, wieder Zeit nehmen, wieder rechnen. Schon seit geraumer Zeit stelle ich Hochrechnungen an, wann ich den Verpflegungspunkt Floh-Seligenthal (Km 54) erreichen werde. Möglicherweise treffe ich Ines dort! Allerdings notierte ich 9:15 Uhr als früheste Durchlaufzeit auf dem Streckenplan und werde nun früher da sein! Rechts voraus tauchen die ersten Häuser auf, während ich schnurgeradeaus laufe, noch immer mit geringem Neigungswinkel auf dem Bahndamm. Wird sie da sein? „An Tagen wie diesen“ schläft mein Schatz sicher nicht bis in die Puppen. Aber es ist weit von Fröttstädt mit dem Auto hierher, auf die andere Seite des Thüringer Waldes. Andererseits kenne ich meine Frau als Inbegriff der Pünktlichkeit. Wenn sie eine Chance sieht, Floh-Seligenthal als ersten Treffpunkt anzusteuern, dann ist sie auch rechtzeitig vor Ort. Dieses Für und Wider über längere Zeit – vom übrigen Geschehen vielfach unterbrochen und nur hier komprimiert geschildert – zeigt, wie sehr ich mir wünsche ihr gleich zu begegnen.

Unvermittelt muss ich mein ebenes, gemütliches Gleis verlassen. Halb von Büschen neben dem Damm verdeckt, winkt mich ein Streckenposten auf einen Seitenweg. Unterhalb, zwischen Bäumen, erstreckt sich eine Sportanlage mit Fußballplatz und Umkleiden. Der Verpflegungspunkt! Erst 9:12 Uhr! Einige Menschen laufen dort unten durcheinander, und mein Blick irrt hektisch von einem zum anderen. Da ist sie! „Ines!“ rufe ich, um auf mich aufmerksam zu machen. Keine Reaktion, sie erwartet mich noch nicht. Noch einmal, lauter: „Ines!!“ Und jetzt

entdeckt sie mich, gibt Zeichen, ich winke zurück. Ein steiler Schlenker bringt mich auf das Sportgelände und direkt in ihre Arme. Hermann darf ein bisschen an sie hinjammern: Halb geflüstert, von wehen Beinen, nicht übertrieben, im Grunde aber völlig normal und deswegen kaum der Rede wert. Rasch munitioniert sie meine Gesäßtasche mit Gelbeuteln auf, dann kehre ich auf die Strecke zurück, passiere die Zwischenzeitnahme und stärke mich einmal mehr mit Energiepaste, Wasser und Cola.

entdeckt sie mich, gibt Zeichen, ich winke zurück. Ein steiler Schlenker bringt mich auf das Sportgelände und direkt in ihre Arme. Hermann darf ein bisschen an sie hinjammern: Halb geflüstert, von wehen Beinen, nicht übertrieben, im Grunde aber völlig normal und deswegen kaum der Rede wert. Rasch munitioniert sie meine Gesäßtasche mit Gelbeuteln auf, dann kehre ich auf die Strecke zurück, passiere die Zwischenzeitnahme und stärke mich einmal mehr mit Energiepaste, Wasser und Cola.

Wettlauf im Wettkampf

Ines schießt noch ein paar Fotos, dann bin ich vorbei und auch wieder allein mit mir und dem Thüringer Wald. Ach ja! Jetzt steht der längste aller Anstiege bevor, etwa 400 Höhenmeter auf sieben Kilometer verteilt. Anfangs noch klammheimlich hinan, dann nimmt die Steigung zu, wird fordernd. Aber ich laufe. Jeden Abschnitt, jede Spanne, jeden Meter. Erwähnt sei es nur, weil andere zeitweise gehen. Gehen kann ich für mich nicht akzeptieren. Und so entspinnt sich ein ziemlich skurriler Wettlauf im Wettkampf. Ganz allmählich hole ich auf und ziehe im Schneckentempo an einem der Kämpen vorbei. Sobald es dem flach genug ist (oder er mein stoisches Tippeln einfach nicht mehr ertragen kann), fällt er wieder in

Trab, nimmt Tuchfühlung auf, schneckt an mir vorbei, gewinnt Meter um Meter Vorsprung. Doch ganz sicher verlassen ihn demnächst Kraft oder Lauflust und er geht wieder, was wiederum mir Gelegenheit gibt … Und diesen Schabernack treiben wir auf sieben laaangen Kilometern.

Trab, nimmt Tuchfühlung auf, schneckt an mir vorbei, gewinnt Meter um Meter Vorsprung. Doch ganz sicher verlassen ihn demnächst Kraft oder Lauflust und er geht wieder, was wiederum mir Gelegenheit gibt … Und diesen Schabernack treiben wir auf sieben laaangen Kilometern.

Ich werde belästigt. Es zieht im Oberschenkel links, hinten, knapp oberhalb des Knies. Immer mal wieder und nur aufwärts. Je steiler der Untergrund, umso penetranter macht ein Muskel auf sich aufmerksam. Kenne ich nicht. Nie empfing ich Warnsignale von dieser Stelle meines Laufapparats. Und nun? Hermann sorgt sich und Oliver stellt klar: Das Ziehen behindert nicht, also einstweilen kein Grund sich deswegen in die Hosen zu machen.

Die zauberhafte Landschaft, gerade auf diesem Teil der Route, will ich nicht unerwähnt lassen: Großzügig, großartig, ein offener aus Wiesen, Hügeln und Wald prächtig gestalteter Naturpark. Wald. Jede Erscheinungsform von Wald: Singuläre Baumgestalten mit eigenem Charakter, Baumgruppen, Wäldchen, Buchenhaine, Mischwald, Fichtenwald, Hochwald, junger Forst und alter. Einfach fantastisch. Noch fühle ich mich nicht so erschöpft, dass mir diese Herrlichkeit egal wäre. Noch …

Die Gebetsmühle

Aufreizend träge, wie widerwillig, ersetzt mein GPS-Knecht niedrige Entfernungsziffern durch höhere. Dankbar registriere ich jeden aufwärts erkämpften Kilometer. 56! Wieder einer weniger … 57 … 57,5 und dann ein magischer Wert: 57,8! Jetzt trennen mich noch 42,2 km – ein Marathon – vom Ziel. ‚NUR noch ein Marathon!’ formuliere ich in Gedanken, nicht überheblich gemeint, nur, weil mir das dann und wann schon half. Spontan und von selbst formt sich ein Mantra, kreist unablässig im Kopf, synchron im Takt meiner Schritte: ‚Nur noch Marathon! – Nur noch Marathon! – Nur noch Marathon! – …’ Nichts wird dadurch leichter, aber alles ist besser auszuhalten. ‚Nur noch Marathon! – Nur noch Marathon! – Nur noch Marathon! – …’

Irgendwann bremsen Eindrücke den Schwung der Gebetsmühle, bringen sie zum Stillstand und schließlich bin ich oben, mehr als 60 Kilometer sind geschafft. Schritt für Schritt erhole ich mich auf flacherem Geläuf, das in einen gut gepflegten Weg mündet, den Rennsteig. Das unübersehbare „R“ an Baumstämmen und Wegweisern lässt keinen Zweifel zu, auch wenn diese Stelle keine Erinnerung wachruft. Die meldet sich auf dem folgenden, fast einen Kilometer langen Teilstück entlang der Ebertswiese. Beim Rennsteiglauf verließ ich hier kurz den Weg, um mich am aufgebauten Büffet zu verköstigen.

Ich verliere an Höhe und gewinne Zeit. Es regnet; nicht belästigend intensiv, die Tropfen sind auf der Haut eher willkommen. Meine in mehr als sechs Laufstunden verschlissenen Knie jaulen, Füße und Knöchel sowieso. Wenn ich Erfolg haben will, muss ich die Schmerzen aushalten, jetzt, nachher und für die nächsten mehr als dreieinhalb Stunden. Ich leide und habe Gewähr noch lange weiter leiden zu „müssen“. Warum schreckt mich diese Gewissheit nicht? Bin ich zu abgestumpft, bereits zu erschöpft, um jähe Gefühle wie Schrecken oder Panik zu entwickeln? So was funktioniert hormonell, über Adrenalin zum Beispiel. Ist mein Stoffwechsel schon so ramponiert, dass er diese Botenstoffe nicht mehr als Panikportion freisetzen kann? Oder bin ich Masochist, den Leiden in einen lusterfüllten Zustand versetzt? – So oft ich die verschiedenen Stadien läuferischer Hinfälligkeit und körperlichen Bedrängtseins auch schon durchlebt habe, eine Antwort auf diese Fragen wollte sich mir nicht erschließen. „Vermutlich von allem etwas“ lautet die Formel mit der ich solche Grübeleien noch immer beiseite schob.

Sonne und Regen

Der Regen wird stärker, stört mich aber nicht. Ich verliere weiter an Höhe und gewinne Zeit. Allerdings weiß ich, dass das Höhenprofil zwei weitere schroffe Zacken für mich bereithält. Auch vor denen fürchte ich mich nicht. Ich bin mental darauf vorbereitet und habe bisher alle Steigungen ohne wirkliche Schwierigkeiten gemeistert. Weiter abwärts der Ortschaft Tambach-Dietharz entgegen. Dort hoffe ich abermals auf einen Sonnenstrahl aus trübem Himmel. Das erste Haus, vermutlich ein Hotel, Autos parken davor. Ein Paar, in Aussehen und Gebaren unschwierig als Touristen zu erkennen, macht sich an seinem fahrbaren Untersatz zu schaffen, hat nicht mal einen Blick für den Irren in Laufmontur. Fischteiche zur Rechten,

ein Schwimmbad (?), weitere Häuser. Von weitem höre ich den Kommentar eines Sprechers, biege um einen Bauzaun und betrete einen Platz (Parkplatz?) scheinbar mitten im Ort. Aus den Lautsprechern schallt mein Name, also wird Ines wissen, dass ich komme – wenn sie die Verpflegungsstation gefunden hat. Da steht sie, etwas abseits in Fotografenposition. Mein Herz vollführt ein paar Extrasystolen vor Freude. Der Langstreckler-Fünfkampf frisst eine halbe Minute Konzentration: Gelbeutel-Rausnesteln, Aufreißen, Glibber-in-den-Mund-drücken, Runterschlucken, Nachspülen. Und ein Becher Cola hinterher. Dann hinüber und mit Gruß vorbei an Ines. Ich empfange ein Lächeln, das mir die nächsten Kilometer versüßen wird. „Hier um die Ecke!“ weist mir der Streckenposten den Weg. Mit Steigung in eine Seitenstraße und …

ein Schwimmbad (?), weitere Häuser. Von weitem höre ich den Kommentar eines Sprechers, biege um einen Bauzaun und betrete einen Platz (Parkplatz?) scheinbar mitten im Ort. Aus den Lautsprechern schallt mein Name, also wird Ines wissen, dass ich komme – wenn sie die Verpflegungsstation gefunden hat. Da steht sie, etwas abseits in Fotografenposition. Mein Herz vollführt ein paar Extrasystolen vor Freude. Der Langstreckler-Fünfkampf frisst eine halbe Minute Konzentration: Gelbeutel-Rausnesteln, Aufreißen, Glibber-in-den-Mund-drücken, Runterschlucken, Nachspülen. Und ein Becher Cola hinterher. Dann hinüber und mit Gruß vorbei an Ines. Ich empfange ein Lächeln, das mir die nächsten Kilometer versüßen wird. „Hier um die Ecke!“ weist mir der Streckenposten den Weg. Mit Steigung in eine Seitenstraße und …

... völlig unvorbereitet trabe ich auf das bisher gewaltigste Hindernis zu. Ich kann ein Stöhnen nicht unterdrücken, etwas wie „Oh nein!“ oder „Das glaub’ ich jetzt nicht!“ Die Straße wird immer steiler. Auf den Ballen steppe ich aufwärts. Gnade im Unerbittlichen: Fast glatter Asphalt. Starkes Empfinden von Schwäche. Dazu wieder dieses blöde Ziehen im linken Oberschenkel, wie gezerrt oder kurz vorm Reißen. Kürzer treten, langsamer. Aber laufen! Vorbei an einer alten Frau, die gebückt vor ihrer Behausung herum hantiert. Kurz blickt sie auf, murmelt Unverständliches. Ich bleibe stumm. Keine Kraft für die Stimmbänder übrig. Weiter rauf, nicht mehr ganz so steil. Entsetzlich langsam vorwärts, wie in Zeitlupe. Letzte Häuser, flacherer Asphalt. Dann übergangslos: Ende Asphaltierung, Fortführung als Schotterpiste. Immer bergwärts, aber mit wenig Steigung. Nur zögerlich kehrt die Kraft in die Beine zurück. Wieder etwas schneller. Noch schneller … und dann zurück in den Wald.

Keine Sinnestäuschung

Der böse Anstieg ist verkraftet, die Schrittfolge wieder dynamischer. Rechts, am Wegrand, eine Verpflegungsstation, von links, aus einem Seitenweg kommend, kreuzt eine Herde Rinder unseren Weg. Braune, unbekannte Rasse, in bedächtigem Trott, Tiere aller Altersstufen. Auch ein winziges Kalb gehört dazu, stöckelt flink auf dürren Beinen, um mithalten zu können. Keine Halluzination. Geräusch, Geruch und begleitende Treiber garantieren Wirklichkeit. Ein Gel für mich und Wasser. Diesmal keine Cola. Mein Magen grollt: Noch einmal Cola und ich werfe alles wieder raus!

Weiter im Wald und am Waldrand in Richtung der nächsten Ortschaft. Durch Schneisen erhasche ich ab und zu einen Blick auf Behausungen. Regen? Die Quelle ist längst versiegt. Abwärts? Ja, grundsätzlich schon. Aber immer wieder auch kurz aufwärts. Häufige Belastungswechsel prägen diesen Teil des Laufs. Der inzwischen asphaltierte Waldweg – Danke! – mündet in eine Straße. Vorsichtig überqueren, denn Sicherungsposten wurden nirgendwo vorgesehen. Jenseits wieder mit – na, was wohl? – richtig: Steigung. Dichter Fichtenwald rückt von allen Seiten heran. Dunkel. Feucht. Ein Kilometer, dann hinunter und hinaus vor eine „Ansiedlung“. Lockere Bebauung. Zweckbauten. Ein Stück entfernt auch Einfamilienhäuser. Leichter Anstieg,

links ein Sportgelände, sicher der nächste Treffpunkt mit Ines. Rechts eine endlose Reihe parkender Autos, aber keines in blauer Lackierung. Diesen verborgenen Ort hat sie bestimmt nicht gefunden ... … Hat sie doch! Die Spiegelreflex im Anschlag steht sie ein paar Schritte hinter der Tränke. Fünfkampf ohne Cola, Winken und ab.

links ein Sportgelände, sicher der nächste Treffpunkt mit Ines. Rechts eine endlose Reihe parkender Autos, aber keines in blauer Lackierung. Diesen verborgenen Ort hat sie bestimmt nicht gefunden ... … Hat sie doch! Die Spiegelreflex im Anschlag steht sie ein paar Schritte hinter der Tränke. Fünfkampf ohne Cola, Winken und ab.

Böser Tritt

Ich „warte“ auf die zweite „Zacke“ im Höhenprofil. Schwierig zu sagen, ob ich an der schon „arbeite“, weil immer wieder auch abschüssige Stücke zu bewältigen sind. Nach nun fast 80 Kilometern „hänge ich ein wenig durch“ und hoffe, dass mich der leichtere Schlussteil wieder beleben wird. Die Landschaft ist hübsch. Ganz bestimmt ist sie das. Wald, immer wieder auch Wiesen, wahrscheinlich schöne Ausblicke. Mein angegriffener Körper- und Geisteszustand lässt solche Wahrnehmungen derzeit nicht zu. Nicht als bleibende Erinnerung jedenfalls. Nur Außergewöhnliches bleibt haften. Außergewöhnlich Übles auch, wie jetzt diese Zumutung in Gestalt eines grauenhaften Waldweges. Feucht, glitschig, matschig, tiefe Fahrrinnen nach Maschineneinsatz. Keine gerade Linie möglich, eigentlich gar keine ohne in den Matsch zu tappen. Nach links, wieder rechts und runter. Wirklich rechts? Unklare Markierung an dieser Stelle oder auch vernebelte Wahrnehmung meinerseits. Wohin? Da drüben sperren Bänder. Also falsch. Bestimmt da rechts runter. Da runter??? Wege sehen anders aus. Das ist eine Rutsche mit Vertiefungen, Löchern, Rinnen, Geröll, zerbrochenem Astwerk und klebrig matschigen Passagen. Horror hoch sieben. Und das nach 80 Kilometern. Grimmig, sauer und alle Teufel des Laufsports verfluchend würge, breche, rutsche, steppe, knicke ich da runter. Mit Laufen hat das nichts mehr zu tun. Meine Knie winseln unisono: Aufhören! – Nach einer gefühlten Ewigkeit bin ich unten und setze einen Strich unter die Barbarei. Dem Streckenplaner ist sie ohnehin nicht anzulasten. Für die Waldarbeiter allerdings, die ein, zwei Tage vor dem Lauf noch schnell eine markierte Wettkampfstrecke umpflügen, hege ich keine netten Gedanken …

Zwischenbilanz und Prognose

Das gelbe „u“ mit Pfeil führt mich verlässlich nach Friedrichroda. Einige Kilometer bleiben dabei im direktesten Sinne des Wortes „auf der Strecke“. Jedoch: Kein Bild behalte ich davon im Kopf, keines in der Kamera. Auch Spaß und Lauflust bleiben auf der Strecke, der Rest ist Kampf. Erschöpfung durchzieht alle Fasern. Zu früh. Viel zu früh. Bedenken mein Ziel zu erreichen? Da ist nach wie vor kein Platz für mehr als grundsätzliche Skepsis. Dafür liege ich einfach zu gut in der Zeit. Alle 10 Kilometer bewerte ich den Zeitabstand zur vollen Stunde, also zum 6er-Schnitt. Anfangs waren es mal 9 Minuten, auch mal 12, sogar über 20 bis zur Kursmitte. Dieses Polster schmolz infolge der fordernden Anstiege wie erwartet ab, beträgt aber bei Kilometer 80 noch beruhigende 10 Minuten. Außerdem geht’s zum Schluss weiter runter oder über flache Abschnitte. Ich schaffe das!

Äußere und innere Hindernisse

Friedrichroda ist Geschichte, die Verpflegungsstation und das Becherchen alkoholfreies Bier ebenfalls. Vom letzten Sträßchen geht es zurück in den Wald und – wie kann es anders sein – wieder rauf. Nicht lange, nicht hoch, aber jeder Buckel stellt in meiner jetzigen Verfassung eine Herausforderung dar. Eine weitere Herausforderung kündigte sich schon vorzeiten an und nun, gegen 12:05 Uhr, macht der Himmel ernst: Die Sonne bricht mit Macht durch die Wolken. Im Moment kann sie mir nichts anhaben, hoher Buchenwald hält seine Äste schirmend über mich. Dafür zehrt das nicht enden wollende Auf und Ab von den (gefühlt) kümmerlichen Resten meiner Ausdauer. Darauf war ich nicht vorbereitet. ‚Obwohl du es hättest sein müssen, denn jedes noch so winzige Sägezähnchen im Profil steht für eine vertikale Schikane’ meint Hermann. Weiteres Handicap: Wenn ich eine Steigung mit zu hohem Tempo angehe, zieht es sofort hinten im Oberschenkel. Ich hatte jetzt etliche Attacken lang Zeit diesen Feind zu studieren und stufe ihn als im Grunde harmloses, aber Tempo senkendes Krampfen ein.

‚Nicht klagen, laufen! Aushalten! Kämpfen!’ Nächster Ort: Wie vermutet Tabarz. Komischer Name. Was soll’s? Floh-Seligenthal oder Tambach-Dietharz klingt auch nicht geläufiger. Eine Wohnstraße, noch eine, vorbei an einer Klinik, diverse Patienten bevölkern den Eingangsbereich (Raucher?) und neuerlich ein Weg, der sich im angrenzenden Wald verliert. Eben, vielleicht auch sachtes Gefälle. Erholsam! Vom Wanderweg auf die Straße, kurzes Stück bis zum Ortsende, dahinter rechts und … Boaahh! Schon wieder rauf. Ein Pfad im Laubwald, immerhin, keine Hitze von oben. Es ist wärmer geworden. Bisschen runter, wenig rauf, auch mal eben … Kilometer 84, 85, mit dem Empfinden sich leerender Batterien. Und dann meldet mein Bauch eine Pflichtübung an! Erwartet vor Stunden, vorzeiten schon abgehakt (‚Das passiert jetzt eh nicht mehr!’). Rigorose Signale werden eine Weile ignoriert (Oliver den drohenden Zeitverlust vor Augen: ‚Vergeht vielleicht wieder!?’), lassen mich dann doch, Sekunden vor der Katastrophe, Deckung suchen. Weiter als hinter die erste Buschgruppe schaffe ich es nicht mehr. Sichtschutz? Nur entgegen Laufrichtung. Geht nicht anders.

Dem folgenden undelikaten Geschehen gäbe ich hier keinen Raum, wäre seine „Abwicklung“ nicht so bezeichnend für meine Verfassung. Indiz eins: Ungelenk im ganzen Körper, auch in Händen und Fingern, dauert es ewig bis „das“ erledigt ist. Indiz zwei: Jederzeit könnten links irgendwelche Wanderer auftauchen, was mich jedoch nicht im Mindesten kümmert. Ein Kausalgesetz menschlichen Seins lautet: Wenn du etwas Blödes befürchtest, dann tritt es auch ein. Gekicher macht mich auf ein Quartett, drei Männer und eine Frau, aufmerksam. Ich kann sie sehen, also können sie mich auch sehen. Kichern die meinetwegen? Völlig einerlei. Weder versuche ich meine Blöße zu bedecken, noch bin ich in der Lage auch nur einen Hauch von Scham zu empfinden – Indiz drei. Schämen kostet Energie, die ich nicht habe. Die vier wenden sich ab, irren ein wenig ziellos umher, geben vor einen Wegweiser genau in Augenschein zu nehmen. Erledigt und weiter.

Der Flaschenöffner

Ich komme nicht auf Touren, rumple unrund durch den Forst, muss Muskeln und Sehnen erst wieder zum Laufen überreden. Besorgter Blick zur Uhr. Das Manöver hat mich gut vier Minuten gekostet. Etwa fünf Minuten Zeitguthaben bleiben noch. Das wird eng, auch wenn es – woran ich nach wie vor glauben will – fast nur noch runter und flach dahin gehen wird. Nach der Zwangspause spüre ich besonders wie ausgelaugt ich schon bin. ‚Reiß dich zusammen! Kämpfe! Das kann noch klappen und wird auch klappen!’ Dank Olivers Tritt in den Hintern komme ich wieder in Fahrt.

Die nächste Ansiedlung, Cabarz, ein Ortsteil von Tabarz. Ines will mich hier irgendwo treffen. Erst einmal hinunter in ein Tälchen, dem Wanderweg zwischen Gärten folgend. Über eine Treppe einige Meter empor bis zur Straße. Während Oliver ungeduldig wartet, bis ein kleiner Autokorso ihm den Weg freigibt, erkenne ich drüben am Hang schon die nächste Tränke. Ein Stück dahinter, offensichtlich in Laufrichtung, sitzt Ines auf einer Bank und Roxi liegt zu ihren Füßen. Läuferfünfkampf und die Frage nach alkoholfreiem Bier: „Bier hab ich, nur

keinen Flaschenöffner. Aber meine Kollegin muss jeden Moment zurückkommen und einen mitbringen!“ – Einigermaßen alarmiert registriere ich, wie lange es inzwischen dauert, ein Beutelchen Gel samt zweier Becher Wasser in meinen Magen zu befördern. Müdigkeit lähmt alles. Etwa zeitgleich mit zwei Verfolgern taucht dann doch noch der Flaschenöffner auf. Bier

ergießt sich schäumend in einen Becher – kaum mehr als ein Schluck – und rinnt köstlich meine Kehle hinunter. Unbeschreiblich die Wonne, wenn herb perlende Flüssigkeit die widerliche Süße des Gels von der Zunge radiert. Endlich zu Ines. Kurzer Dialog (keine Ahnung, welche Stummelsätze über meine Lippen kommen) und eine Streicheleinheit für die wild an der Leine zerrende Roxi. Ines’ Frage: „Brauchst du was!“ – „Jetzt nicht! Beim nächsten Mal noch ein Gel!“ brumme ich und mache mich davon … verfolgt vom jaulenden, aus tiefster Hundeseele enttäuschten Gebell meiner täglichen Trainingskameradin Roxi.

keinen Flaschenöffner. Aber meine Kollegin muss jeden Moment zurückkommen und einen mitbringen!“ – Einigermaßen alarmiert registriere ich, wie lange es inzwischen dauert, ein Beutelchen Gel samt zweier Becher Wasser in meinen Magen zu befördern. Müdigkeit lähmt alles. Etwa zeitgleich mit zwei Verfolgern taucht dann doch noch der Flaschenöffner auf. Bier

ergießt sich schäumend in einen Becher – kaum mehr als ein Schluck – und rinnt köstlich meine Kehle hinunter. Unbeschreiblich die Wonne, wenn herb perlende Flüssigkeit die widerliche Süße des Gels von der Zunge radiert. Endlich zu Ines. Kurzer Dialog (keine Ahnung, welche Stummelsätze über meine Lippen kommen) und eine Streicheleinheit für die wild an der Leine zerrende Roxi. Ines’ Frage: „Brauchst du was!“ – „Jetzt nicht! Beim nächsten Mal noch ein Gel!“ brumme ich und mache mich davon … verfolgt vom jaulenden, aus tiefster Hundeseele enttäuschten Gebell meiner täglichen Trainingskameradin Roxi.

Wiesenweg zwischen Waldrand und Weide. Wunderschöner Blick über die auslaufenden Höhen des Thüringer Waldes. Dann Blick voraus und … oh nein! … abermals rauf. Nicht lange aber belastend, vor allem mental: ‚Wie viele Kuppen kommen da noch?’. Auch die Stimmen meiner beiden Verfolger nagen an meiner Standhaftigkeit. ‚Was sind das für Kraftbolzen, die nach fast 90 Kilometern noch reden können und vor allem wollen?’ Und ein weiterer Hieb in dieselbe Kerbe: ‚Die werden dich gleich überholen, weil du ständig schwächer wirst!’ Quer durch

die Wiesenmulde mit einzigartigen An- und Aussichten. Wieso mir das noch auffällt, weiß ich nicht. Noch weniger, woher Hermann die Dreistigkeit bezieht mich für Fotos anhalten zu lassen.

‚Du spinnst doch! Die Zeit wird knapp!’ keift Oliver. Weiter auf grasigem, kraftraubendem Untergrund, schlussendlich wieder Richtung Cabarz abbiegend, hinunter und mitten durchs Dorf. Der Asphalt tut den Füßen gut, dafür wirft er Wärme zurück. Jetzt also Wärme von oben und unten. ‚Du hast genug getrunken!’ dämpft Oliver aufkeimende Bedenken und beugt vor: ‚Außerdem magst du die Sonne! Also taugt sie später nicht als Ausrede!’

die Wiesenmulde mit einzigartigen An- und Aussichten. Wieso mir das noch auffällt, weiß ich nicht. Noch weniger, woher Hermann die Dreistigkeit bezieht mich für Fotos anhalten zu lassen.

‚Du spinnst doch! Die Zeit wird knapp!’ keift Oliver. Weiter auf grasigem, kraftraubendem Untergrund, schlussendlich wieder Richtung Cabarz abbiegend, hinunter und mitten durchs Dorf. Der Asphalt tut den Füßen gut, dafür wirft er Wärme zurück. Jetzt also Wärme von oben und unten. ‚Du hast genug getrunken!’ dämpft Oliver aufkeimende Bedenken und beugt vor: ‚Außerdem magst du die Sonne! Also taugt sie später nicht als Ausrede!’

Wahrnehmungsprobleme

Die letzten Häuser von Cabarz bleiben zurück. Oder doch nicht? Nach rechts auf einen Feldweg, vorbei an bäuerlichem Anwesen (früher LPG, jetzt bestimmt eine GmbH), wo man Viehzucht betreibt, nicht sicht-, dafür intensiv riechbar. Kurzer Aufschwung (Botschaft aus Richtung Oberschenkel links hinten: Bin noch da, erlaube dir keine Flausen!), dann am Ortsrand und Gartenzäunen entlang. Ein Gartentürchen steht offen, daran eine Tafel: „Wir grüßen die Läufer …“ – mehr vermag ich nicht zu entziffern –, davor eine kleine, alte Frau, lächelnd und

lautlos in die Hände klatschend. Ich denke ‚Danke!’, denn Danke sagen ist schon lange keine Option mehr. Vielleicht applaudiert sie auch nicht lautlos und ich höre bereits schlecht. So wie ich auf dem linken Auge seit ein paar Kilometern schlechter sehe. Ein milchiger Schleier hat die Linse leicht getrübt. Er entwickelte sich rasch, hat sich aber gottlob nicht verschlimmert. Das passiert manchmal. Zuletzt auf dem 100er rund um Ulm im letzten Jahr, wo ich 10 Kilometer vorm Ziel links gar nichts mehr sehen konnte. Ein unangenehmes Phänomen, keinem Augenarzt bisher geläufig, aber bekannt und deshalb kein Grund zur Sorge. Unangenehm ist relativ. Im Konzert der übrigen inneren Quälgeister eine Lapalie …

lautlos in die Hände klatschend. Ich denke ‚Danke!’, denn Danke sagen ist schon lange keine Option mehr. Vielleicht applaudiert sie auch nicht lautlos und ich höre bereits schlecht. So wie ich auf dem linken Auge seit ein paar Kilometern schlechter sehe. Ein milchiger Schleier hat die Linse leicht getrübt. Er entwickelte sich rasch, hat sich aber gottlob nicht verschlimmert. Das passiert manchmal. Zuletzt auf dem 100er rund um Ulm im letzten Jahr, wo ich 10 Kilometer vorm Ziel links gar nichts mehr sehen konnte. Ein unangenehmes Phänomen, keinem Augenarzt bisher geläufig, aber bekannt und deshalb kein Grund zur Sorge. Unangenehm ist relativ. Im Konzert der übrigen inneren Quälgeister eine Lapalie …

Fotosession – er kann’s nicht lassen

Nun liegen Cabarz/Tabarz tatsächlich hinter und die zwei Verfolger vor mir. Überholt zu werden versetzt mir jedes Mal einen Stich. Nicht wegen der Platzierung, die ist mir seit der widersprüchlichen Zuschaueransage einerlei. Es ist die Gewissheit an Tempo eingebüßt und damit die erste Hälfte zu forsch in Angriff genommen zu haben. Und natürlich die Furcht das verfluchte Limit nicht zu schaffen … 91 Kilometer: Straße queren, drüben wieder Schotterpiste und … aufwärts. Frau guckt, klatscht, löst keine Empfindung aus – Erschöpfung ist das einzige was ich noch fühlen kann. Oder doch nicht? Was für ein Anblick: Feld mit Kornblumen, dahinter die Bergkette des Thüringer Waldes. Zwei Fotos (Hermann: ‚Toll!’; Oliver: ‚Du Depp!’). Auf welligem Kurs weiter, den zwischenzeitlich winzigen Silhouetten der beiden Vorausläufer folgend. Ein bisschen ergebe ich mich der Schwäche, verliere mein Ziel kurz aus den Augen. Ein halbe Minute vielleicht, dann reicht es meinem ehrgeizigen Alter Ego: ‚Reiß dich zusammen! Lass dich jetzt nicht hängen!’

Nächster Verpflegungspunkt: Meine Kontrahenten laufen gerade los, als ich ankomme. Gel, Wasser, ob auch Bier, weiß ich nicht mehr. Die Besatzung der Tränke unterhält sich über eine Besonderheit, die es exakt bei Kilometer 95 geben soll. Keine Ahnung, was das sein kann und es ist mir auch egal. Abgang. Zehn Meter, zwanzig, dann noch einmal umdrehen und die unheilschwangere Frage stellen: „Welcher Kilometer ist das hier?“ „92!“ höre ich und 93, die aktuelle Anzeige meines Kilometerzählers, hatte ich erhofft. Mist! – Acht mal sechs gleich 48. Ein bisschen kleines Einmaleins und eine kurze Addition: 9:13 h + 48 min = 10:01 h scheint meinen Unter-zehn-Stunden-Traum weit hinter den Thüringer Wald zu verbannen. Das Tempo 6 min/km ist natürlich geschätzt, aber schneller war ich zuletzt wohl kaum. Es gibt nur zwei Alternativen: Hermanns Empfehlung ‚Mit Würde zu Ende laufen und das Unausweichliche akzeptieren.’ oder Olivers Kampfansage ‚Nicht aufgeben! Alles versuchen, alles geben!’

Ich beschleunige meine Schritte, bäume mich auf, versuche fehlende Kraft mit Willen zu kompensieren. ‚Komm schon! Lauf! Es geht noch runter und wird flacher werden! Noch sieben Kilometer! Bleib dran!’ Leichtes Gefälle hilft, vermittelt das Gefühl deutlich schneller zu laufen, aber auch mich vorzeitig zu verausgaben. Die Sonne sticht unbarmherzig. Egal. Weiter. Auf Asphalt jetzt. Danke! Über einen Bach und jenseits ein paar Meter bergauf. Ich stoße Verwünschungen aus, aber ich kämpfe. Dann muss ich eine breite Straße überqueren. Blick nach links, nach rechts, alles frei, also rüber. Mitten auf der Straße erneuter Blick nach rechts: Ein Auto braust mit Affenzahn heran. Reflexartiges Stoppen, Panik, rettende Schritte zur anderen Seite. Das war knapp: ‚Wo um Himmels Willen kam der denn her? Den hab ich glatt übersehen!’

Udo im Wunderland

Lautsprechergetöse von weit her. Da hinten steht was! Bestimmt das „Besondere“ an Kilometer 95. Sieht aus wie ein Mann mit Lautsprechern vor den Füßen. Ein Trugbild narrt meine Sinne im nunmehr flachen Thüringer Land: „Mann mit Lautsprechern“ entpuppt sich bei Annährung als „Frau mit Hund beim Gassigehen“ … Stückweit später betrete ich dann endgültig das Wunderland, surreal wie die „weichen Uhren“ in Gemälden von Salvador Dalí: Hohes Gerüst auf freiem Feld, obenauf ein Redner am Mikrofon, davor eine Phalanx von Cheerleadern, quer zur Laufrichtung, scheinbar kein Durchkommen. Ein Schwall von Sätzen schwappt mir entgegen, nur auf mich gemünzt, gleichermaßen unwirklich. Ein Willkommen bei Kilometer 95 war dabei, das Hohelied auf die von mir vollbrachte Leistung, zuletzt der Hinweis, dass die Cheerleader jetzt nur für mich tanzen – was für ein Brimborium. Verschwendet an einen „Helden“, der sich mühsam zwischen Äckern vorwärts schleppt und dem diese Mini-Bühnenshow eher Kümmernis (‚Wie komm’ ich da durch?’) als Ansporn ist. Die Automatismen funktionieren noch: Kurzer Halt und ein Foto zur Beweissicherung. Was seid ihr, Feen oder Hexen? Ein wagemutiger Schritt voran und die Spukgestalten teilen sich zur Gasse, lassen Beine und Pompons zu meinen Ehren fliegen.

Zurück in der Wirklichkeit

Dahinter wartet Realität: Gelbeutel Nummer siebzehn aus meiner Gesäßtasche und Wasser vom Büffet. Ines nehme ich erst war, als ich aus dem Schatten des Pavillons trete, um mein Gefecht gegen die inneren Teufel wieder aufzunehmen. Sie winkt mit dem gewünschten Gel, das ich mit wischender Handbewegung ablehne. Bei klarem Verstand hätte ich vorhin schon realisieren müssen, dass ich auf der kurzen Restdistanz keins mehr brauche. Den Mund kriege ich nur noch zum Atmen und Trinken auf. Wortlos nehme ich Fahrt auf (Sie wird’s verstehen!) und mache mich aus dem Staub.

Im Ringen gegen zunehmende Erschöpfung stundenlang zu leiden ist hart. Kaum auszuhalten ist jedoch die Ungewissheit, ob ich den Wettlauf gegen die Zeit doch noch gewinnen kann. Wieder der Blick zur Uhr ... Wird sich die neunmalverfluchte Schinderei lohnen? Kann’s nicht einschätzen! Wie weit noch? Vier Kilometer oder vielleicht dreieinhalb? Hab auch kein Gefühl für mein Tempo. Dazu müsste ich an meiner GPS-Uhr rumdrücken, mich konzentrieren, doch die dafür nötige Willenskraft bringe ich nicht mehr auf. Ich laufe am Limit. Aber wird das reichen? Durchquere ein Gewerbegebiet. Riesiges Areal. Kein Mensch weit und breit, alles mausetot am Samstag. Sonne brennt vom Himmel. Mund trocken. Wüste. Wüste mitten in Thüringen. Kann kaum noch denken. Brodeln im Kopf, stures Wollen, dumpfes Sehnen. ‚Noch eine Viertelstunde leiden. Dann habe ich ausgelitten. „Gelitten“? Das Wort gibt’s gar nicht – oder doch? Ich leide, ich litt, ich habe gelitten … Okay also: Bald habe ich zu Ende gelitten. Hört sich blöd an. Sch … drauf! Halt durch! Es kann noch klappen! Es muss klappen! Unter 10 Stunden! Ich schaffe das!! Aber was, wenn nicht …?’

Das Finale

Letzter Verpflegungsstand. Hundert Meter vorher der Entschluss: ‚Dran vorbei! Brauche nix mehr! Höchstens noch drei Kilometer! Kostet unnötig Zeit!’ Zehn Meter davor zieht er mich unwiderstehlich an. Keine Gegenwehr möglich. Zehn Sekunden Pause und Flüssigkeit in der Kehle sind ein Stück vom Paradies. Weiter. Entlang der Autobahn und drunter durch. ‚Los jetzt! Schneller! Gib alles! Nicht aufgeben!’ Abermals peitsche ich mich vorwärts. Entsetzliches Körpergefühl, ein einziger Schrei wie „Aufhören!“ Mir ist heiß. Wische mir zum tausendsten Mal den Schweiß aus der Stirn. Beine kurz vorm Versagen. Nein, die tun nur so, tatsächlich stampfen sie weiter ihren Rhythmus, muss sie nur dazu zwingen. ‚Durchhalten! Durchhalten! …’ Schlenker auf eine Dorfstraße. ‚Nicht mehr weit. Will unter zehn! Will, will, will …’ Es tut so weh. ‚Jammer nur, aber lauf, lauf!’ Lange gerade Dorfstraße, irgendwie bekannt. Wie weit noch? Drüben am Zaun ein privat angebrachtes Schild: „99 Km!“ Blick zur Uhr: 9:47 h!?? Ich begreife es nicht, unterstelle eine ungenau angebrachte Tafel, hoffe aber, es möge

schlicht die Wahrheit sein. ‚Nicht nachlassen! Weiter Tempo! Du schaffst das! Nur noch Minuten! Bald ausgelitten! Bald!’ Immer wieder schaue ich voraus, forschend, hoffend und bin irgendwann sicher: ‚Da hinten kommt die Kurve vor Fröttstädt, gleich danach die Bahnunterführung!’ Kaum zu fassen, aber ich werde es tatsächlich schaffen! Ein paar hundert Meter noch. Ich blicke mich um. Jetzt bloß nicht mehr überholt werden. Völlig menschenleer der Abschnitt hinter mir. Also ein bisschen runter mit der Pace. Gewissheit und Vorfreude ändern alles.

Nichts tut mehr weh und das Laufen fällt mir leicht. Sogar den Aufschwung nach der Unterführung verkraften meine Beine klaglos. „Noch 350 Meter, du hast es gleich geschafft! Superlauf!“ ruft mir ein Streckenposten am Ortsrand zu. Fußweg zwischen Häusern, Straße, leicht bergab, dort vorne das Feuerwehrhaus, daneben … Ines! Ich lache sie an, die Arme zum Zeichen des Sieges hochgerissen. Was für ein Gefühl! Über das Brücklein und rein in die Zielgasse, begrüßt von vielfachem Applaus. Nach irrsinnig harten 9:53:11 h stehe ich hinter der Ziellinie.

schlicht die Wahrheit sein. ‚Nicht nachlassen! Weiter Tempo! Du schaffst das! Nur noch Minuten! Bald ausgelitten! Bald!’ Immer wieder schaue ich voraus, forschend, hoffend und bin irgendwann sicher: ‚Da hinten kommt die Kurve vor Fröttstädt, gleich danach die Bahnunterführung!’ Kaum zu fassen, aber ich werde es tatsächlich schaffen! Ein paar hundert Meter noch. Ich blicke mich um. Jetzt bloß nicht mehr überholt werden. Völlig menschenleer der Abschnitt hinter mir. Also ein bisschen runter mit der Pace. Gewissheit und Vorfreude ändern alles.

Nichts tut mehr weh und das Laufen fällt mir leicht. Sogar den Aufschwung nach der Unterführung verkraften meine Beine klaglos. „Noch 350 Meter, du hast es gleich geschafft! Superlauf!“ ruft mir ein Streckenposten am Ortsrand zu. Fußweg zwischen Häusern, Straße, leicht bergab, dort vorne das Feuerwehrhaus, daneben … Ines! Ich lache sie an, die Arme zum Zeichen des Sieges hochgerissen. Was für ein Gefühl! Über das Brücklein und rein in die Zielgasse, begrüßt von vielfachem Applaus. Nach irrsinnig harten 9:53:11 h stehe ich hinter der Ziellinie.

Ergebnis Thüringen Ultra, 100,22 km und ca. 2.300 Hm

Laufzeit gesamt: 9:53:11 h, Platz 15 von 192 gesamt, Platz 1 in M55 von 21

Tempo gesamt: 5:55 min/km

Abschnitt Start – Glasbachwiese: 5:45 min/km

Abschnitt Glasbachwiese – Floh-Seligenthal: 5:39 min/km

Abschnitt Fl.-Seligenthal – Finsterbergen: 6:14 min/km

Abschnitt Finsterbergen – Ziel: 6:10 min/km

Fazit zur Veranstaltung

Eine besser organisierte und stimmungsvollere Laufveranstaltung als der Thüringen Ultra ist kaum vorstellbar. Wahrscheinlich kann man immer irgendwas verbessern, nur wüsste ich nicht was. Aus meiner Sicht war alles perfekt, absolut läufergerecht in jedem Detail und dazu thüringisch-familiär. Hinterher mitten unter einheimischen Nicht-Läufern bzw. Zaungästen sitzend, die diese Veranstaltung tatsächlich als "ihren" Lauf betrachten, sich zugehörig fühlen, war das Erlebnis noch um einiges intensiver. Ein herzliches Dankeschön an die OrgTruppe des Thüringen Ultra!

Die Strecke ist anspruchsvoll und landschaftlich wunderschön. Anspruchsvoller und um einiges attraktiver als beispielsweise der Supermarathon über den Rennsteig. Der ist schon Kult und der Thüringen Ultra könnte es werden. Der ruppig-hässliche, von Maschinen aufgewühlte Streckenteil ist nicht dem Streckenplaner anzulasten, sondern einer rücksichtslosen Forstwirtschaft, also der Entscheidung irgendwelcher holzköpfigen Holzverwerter.

Der Gegenwert für die Startgebühr ist hoch. Ein Riesenteam von Helfern – das Verhältnis von Läufern zu Helfern beträgt etwa 1:1! – sorgt für das leibliche Wohl der Teilnehmer. Organisierte Übernachtungsmöglichkeiten und nächtliches Läuferfrühstück (Frühstücksangebot auch an den Tagen davor und danach) dokumentieren die Bereitschaft einer 400-Seelen-Gemeinde für drei Tage dem Laufsport in allen Belangen Vorfahrt einzuräumen.

Fröttstädt und Thüringen Ultra? Jederzeit gerne wieder!